MMT(現代貨幣理論)について考えるとき、いきなり結論の是非で騒いでも混乱するだけです。段階的に検証をすることをおすすめします。そのほうが、ずっとわかりやすいでしょう。

段階的な検証、これを「ステップ論法」としておきます。説明します。

①現代の貨幣(現金および預金)は、すべて銀行(日銀も含む)からの借金によって作られている、という「事実」をみんなで確認する(ここが貨幣理論に当たる)。つまり、貨幣はすべて負債として発行される(硬貨は除く)。

②ゆえに、もし企業や家計のような民間部門が十分な額の借金をしないなら、世の中のおカネの量が不足して、需要不足つまりデフレ状態を生み出す、という事実をみんなで確認する。ちなみに金融緩和政策とは、民間部門に借金させることで、世の中のおカネを増やすための政策である。

③従って、デフレ環境下においては、民間部門の借金が不十分であるため、代わりに政府が借金を負う事によって、世の中におカネを供給することで、おカネの量を維持する結果になっている、という事実をみんなで確認する。ゆえに、デフレ環境下においては、政府の借金は必要不可欠であって、財政再建してはいけないことが理解される。

④仮にデフレ状態が解消しない、あるいは、景気回復のテンポが極めて遅い状態にあるのであれば、政府の借金を増やすことによって、経済を回すために十分なだけのおカネを世の中の供給することが可能であることをみんなで確認する。

⑤では、実際にどれだけの国債をさらに発行すべきか、については、様々な議論があって良いし、計量経済学の観点から予測することも可能でしょう。ただし、あくまでも①~④を踏まえたうえで、議論すべきです。

さて、MMTに激しい拒絶反応を示しているリフレ派ですが、はたして、①~⑤のステップの、どの段階で異論を唱えるのか。そうすることで、論点は明確になると思います。①~③は「事実」なので、これに異論を唱えるとなれば、かなりイタイことになるでしょう。

④については、政府の借金を増やすのではなく、あくまで、民間部門が借金を負うことで、世の中におカネを供給すべきだ、とリフレ派は主張するかもしれません。何が何でも、民間に借金させなければ気がすまないわけです。

①の段階から激しく拒否反応を示すのが新聞マスコミや御用学者、それに財務省でしょう。彼らのこれまでの主張が「ウソだったのか!」となるからですw。しかし、このさいですから、事実関係を明確にするチャンスなので、大いに議論してほしいですね。①~③をスルーしてはいけません。マスコミや財務省は必ず逃げますので、国民の皆さんは、ぜひ監視してほしいですね。

というわけで、MMTについては、いきなり結論部分、つまり、「政府の負債は問題ないから、国債を発行して財政支出を増やせ」という話の是非を議論してはいけない、ということをご理解いただきたいと思います。

2019年5月9日木曜日

MMT(現代貨幣理論)の基本とは

MMT(現代貨幣理論)が注目をされていますが、そもそも貨幣理論なのですから、貨幣の話がまず最初にあるべきはずです。しかし、マスコミ等の報道では、その肝心な部分が欠落しています。とても不思議ですね。

MMTは貨幣理論と銘打っているのですから、当然ながら、貨幣の理論がその根幹にあるわけです。そして、その前提に基づいて、MMTにおけるすべての考察が成り立っているわけですから、当然、議論の入り口の段階において、その貨幣の話が正しいのか、間違っているのか、という議論がなされるべきでしょう。

しかし、新聞記事を見る限り、そんな話は出てきません。そこをすっとばして、MMTの結論部分が正しいのか、間違っているのか?という話になっています。入り口の話をすっとばして、結論部分だけ正しく議論することなどできるのでしょうか?これは、およそ、科学的な姿勢とはかけ離れているとしか思えませんね。

MMTの基本は、貨幣の発行のしくみ、つまり、「現代のおカネは、(ほぼ)すべてが銀行の信用創造によって作られている」という点を理解することにあります。

信用創造によっておカネが作られるとは、世の中のおカネは、貸し出しによって作られるということを意味します。言い換えれば、「世の中のおカネは、すべて、誰かが銀行から借金することによって作られている」ということです。

逆に言えば、銀行から借金する人が居ないと、世の中からおカネが無くなることを意味します。借金しないと、おカネが不足するのです。これは事実です。

それは、また同時に、これまで新聞マスコミが、銀行の業務に関して説明してきたことが間違いであることを意味します。つまり、これまでマスコミは「銀行は預金者から預金を集めて、それを貸し出す」と説明してきましたが、そうではなく、「銀行が誰かにおカネを貸し出すことで、預金が発生する」という説明が正しいことになります。

実際のところ、銀行の金融業務をみれば、「銀行が誰かにおカネを貸し出すことで預金が発生している」のが、紛れもない事実です。それはバランスシート(会計の仕組み)から明白です。

まず、このカネの仕組みを正しく理解すること、これがMMT(現代貨幣理論)の基本になります。この認識があって、そこから、様々な考察がなされてきます。私はMMTにそれほど専門的な知識を有するわけではありませんが、どこにMMTの「肝」があるか、それは見抜いているつもりです。

というか、普通に考えて、貨幣理論だ、と言っているのだから、貨幣の理解がまず先に立つのは当たり前ですよね。

その点、新聞等が書いている、MMTに関する説明は、およそ普通の国民が理解できるような内容ではありません。珍奇なものです。新聞には次のように書いてあります。

「自国通貨の発行権を持つ政府は、無限に通貨を発行できるため、物価の急上昇が起きない限り、(政府の)借金が増えても問題ないとする経済理論(読売新聞)。」

意味不明ですねw。こんな説明では、MMTを理解するどころか、変な誤解を広めるだけでしょう。もっとわかりやすく、説明する文章を考えてみました。

「現代の貨幣(現金および預金)は、ほぼすべてが負債(借金)によって作り出されている(信用創造)(貨幣理論)。そのため、民間負債の量が不十分だと、世の中のおカネが不足した状態となり、これがデフレを引き起こす。一方、政府の負債もまた世の中のおカネを増やすことから、民間負債の不足分を政府の負債によって補うことで、通貨供給を確保できる。ゆえに、デフレ環境下においては、政府の負債は必要不可欠であって、負債は問題にならないとする経済理論。」

少し文章の量が多いかも知れませんが、これなら、おそらく普通の人でもわかりやすいと思います。もし短縮するなら、ちょっとわかりにくくなりますが、

「現代の貨幣は負債によって作り出されているため、民間負債が不十分であれば、政府負債を増加させなければデフレから脱却できない。その意味から政府債務は必要である、とする経済理論。」

MMTオタクの人に言わせれば、正確じゃない、と批判されそうですが、国民の誰も理解できないような表現では、仮に正確であったとしても意味がありません。ナンセンスです。そもそも、MMTを一言で正確かつ誰でも理解可能な表現で説明することなど100%不可能だ、と断言します。

MMTは貨幣理論です。まず、貨幣の話があって、はじめてMMTを説明したことになると思いますね。

MMTは貨幣理論と銘打っているのですから、当然ながら、貨幣の理論がその根幹にあるわけです。そして、その前提に基づいて、MMTにおけるすべての考察が成り立っているわけですから、当然、議論の入り口の段階において、その貨幣の話が正しいのか、間違っているのか、という議論がなされるべきでしょう。

しかし、新聞記事を見る限り、そんな話は出てきません。そこをすっとばして、MMTの結論部分が正しいのか、間違っているのか?という話になっています。入り口の話をすっとばして、結論部分だけ正しく議論することなどできるのでしょうか?これは、およそ、科学的な姿勢とはかけ離れているとしか思えませんね。

MMTの基本は、貨幣の発行のしくみ、つまり、「現代のおカネは、(ほぼ)すべてが銀行の信用創造によって作られている」という点を理解することにあります。

信用創造によっておカネが作られるとは、世の中のおカネは、貸し出しによって作られるということを意味します。言い換えれば、「世の中のおカネは、すべて、誰かが銀行から借金することによって作られている」ということです。

逆に言えば、銀行から借金する人が居ないと、世の中からおカネが無くなることを意味します。借金しないと、おカネが不足するのです。これは事実です。

それは、また同時に、これまで新聞マスコミが、銀行の業務に関して説明してきたことが間違いであることを意味します。つまり、これまでマスコミは「銀行は預金者から預金を集めて、それを貸し出す」と説明してきましたが、そうではなく、「銀行が誰かにおカネを貸し出すことで、預金が発生する」という説明が正しいことになります。

実際のところ、銀行の金融業務をみれば、「銀行が誰かにおカネを貸し出すことで預金が発生している」のが、紛れもない事実です。それはバランスシート(会計の仕組み)から明白です。

まず、このカネの仕組みを正しく理解すること、これがMMT(現代貨幣理論)の基本になります。この認識があって、そこから、様々な考察がなされてきます。私はMMTにそれほど専門的な知識を有するわけではありませんが、どこにMMTの「肝」があるか、それは見抜いているつもりです。

というか、普通に考えて、貨幣理論だ、と言っているのだから、貨幣の理解がまず先に立つのは当たり前ですよね。

その点、新聞等が書いている、MMTに関する説明は、およそ普通の国民が理解できるような内容ではありません。珍奇なものです。新聞には次のように書いてあります。

「自国通貨の発行権を持つ政府は、無限に通貨を発行できるため、物価の急上昇が起きない限り、(政府の)借金が増えても問題ないとする経済理論(読売新聞)。」

意味不明ですねw。こんな説明では、MMTを理解するどころか、変な誤解を広めるだけでしょう。もっとわかりやすく、説明する文章を考えてみました。

「現代の貨幣(現金および預金)は、ほぼすべてが負債(借金)によって作り出されている(信用創造)(貨幣理論)。そのため、民間負債の量が不十分だと、世の中のおカネが不足した状態となり、これがデフレを引き起こす。一方、政府の負債もまた世の中のおカネを増やすことから、民間負債の不足分を政府の負債によって補うことで、通貨供給を確保できる。ゆえに、デフレ環境下においては、政府の負債は必要不可欠であって、負債は問題にならないとする経済理論。」

少し文章の量が多いかも知れませんが、これなら、おそらく普通の人でもわかりやすいと思います。もし短縮するなら、ちょっとわかりにくくなりますが、

「現代の貨幣は負債によって作り出されているため、民間負債が不十分であれば、政府負債を増加させなければデフレから脱却できない。その意味から政府債務は必要である、とする経済理論。」

MMTオタクの人に言わせれば、正確じゃない、と批判されそうですが、国民の誰も理解できないような表現では、仮に正確であったとしても意味がありません。ナンセンスです。そもそも、MMTを一言で正確かつ誰でも理解可能な表現で説明することなど100%不可能だ、と断言します。

MMTは貨幣理論です。まず、貨幣の話があって、はじめてMMTを説明したことになると思いますね。

2019年3月11日月曜日

おカネの価値は信用で決まる?

おかね(通貨)の信用、という言葉をマスコミや御用学者は好んで使うようです。そのため、多くの人がおカネは信用によって価値が決まると誤解しています。これは大変な間違いです。

そもそも、信用、という言葉はまったく科学的、学問的でありません。抽象的であいまいであり、口先三寸でなんとでも言えるからです。客観性も乏しい。数字で表すこともできません。ただし、直感的で印象的で宗教の教本のなかで用いるには適しているでしょう。

ですから、もし、科学的、客観的におカネの価値を考えるのであれば、信用という言葉ではなく、例えば、通貨と財の交換レートである物価、物価の変動率であるインフレ率として定義されるべきものです。

信用という抽象的な表現によれば、おカネの量を増やすと、信用が薄まって、おカネの価値が毀損する、といいます。驚くべきことに、本来は学問的であるはずの経済学者の中にも、こんな抽象論を堂々と述べる人がいたりするので、腰が抜けるほど驚いてしまいます。ところが、学者先生が言うから、こんな抽象論でも一般庶民は少なからず騙されることになります。

しかし、おカネを増やせば単純にインフレになるわけではありません。日本のマネーストックの供給すなわち、おカネの伸び率は、バブル期に比べれば落ちたものの、それでも毎年2~3%程度増え続けています。しかし、インフレ率はその半分にも届かないのです。なぜなら、おカネが増えても、使う人が少ないからです。これは「おカネ信用説」では説明できません。

つまり、信用ではなく、おカネの価値は市場原理で決まります。需要と供給の関係です。需要に対して供給が多ければ、おカネの物価はあがり(デフレ)、需要に対して供給が少なければ、おカネの価値は下がります(インフレ)。仮におカネが増えても、需要が増えなければ、おカネの価値は下がらないのです。もちろん、グローバリスムが発達した今日は、貿易や為替といった要因が絡んでくるため、単純ではありません。

しかし、基本的なおカネの価値決定のメカニズムは、需要と供給の関係にあります。信用というあいまいな概念で説明できるものではありません。信用のあるなしは、口先三寸で、どうとでも言えてしまうからです。

次に、通貨の価値を、財との交換の保証であると定義するなら、それは「法定通貨」であり、「強制通用力」になります。法律と国家による強制力によって交換が保証されています。ですから、強制通用力が通貨の信用である、と表現するならアリだと思います。法貨でなければ、保証は低いものになります。

例えば、市中銀行は信用創造によって、事実上、恣意的に通貨を発行しており、いわば「信用の水増し」を堂々と行なっています。しかし、それら銀行が発行する信用通貨が信用力を有するのは、それが「法定通貨」だと法律で認められているからです。

銀行と言うシステムが誕生した昔の時代では、銀行の発行する銀行券(通貨)は、法定通貨ではなく、それぞれの銀行ごとに違ったものでした。国家権力による保証はありませんので、その価値を保証するには金(ゴールド)との交換が可能である必要があり、ゆえに、銀行券は兌換紙幣である必要がありました。

といっても、銀行は、兌換に必要十分な量のゴールドを保有しているわけではないため、取り付け騒ぎが生じると、預金封鎖がおきます。そもそも、信用と言っても綱渡りなのです。

今日の銀行システムでは、法律によって強制的におカネの信用が担保されています。そのため、ゴールドによる裏付けは必要なくなりました。

しかし、法律は日本国というシステムがなければ強制力を失いますので、日本国がおカネの信用の要になります。そして、途上国に比べて日本の通貨が圧倒的に高い価値を有するのは、日本の経済力がとても大きくて生産性が高いからです。もし、カネ不足によるデフレを放置し続ければ、やがて日本経済がガタガタになってしまうでしょう。それこそが、おカネの価値を低下させる原因になるのです。

しかし、そうしたメカニズムも、「信用のあるなし」で説明することはできません。なにしろ、おカネを発行したら、信用が薄まるという理屈しかないからです。

そもそも、信用、という言葉はまったく科学的、学問的でありません。抽象的であいまいであり、口先三寸でなんとでも言えるからです。客観性も乏しい。数字で表すこともできません。ただし、直感的で印象的で宗教の教本のなかで用いるには適しているでしょう。

ですから、もし、科学的、客観的におカネの価値を考えるのであれば、信用という言葉ではなく、例えば、通貨と財の交換レートである物価、物価の変動率であるインフレ率として定義されるべきものです。

信用という抽象的な表現によれば、おカネの量を増やすと、信用が薄まって、おカネの価値が毀損する、といいます。驚くべきことに、本来は学問的であるはずの経済学者の中にも、こんな抽象論を堂々と述べる人がいたりするので、腰が抜けるほど驚いてしまいます。ところが、学者先生が言うから、こんな抽象論でも一般庶民は少なからず騙されることになります。

しかし、おカネを増やせば単純にインフレになるわけではありません。日本のマネーストックの供給すなわち、おカネの伸び率は、バブル期に比べれば落ちたものの、それでも毎年2~3%程度増え続けています。しかし、インフレ率はその半分にも届かないのです。なぜなら、おカネが増えても、使う人が少ないからです。これは「おカネ信用説」では説明できません。

つまり、信用ではなく、おカネの価値は市場原理で決まります。需要と供給の関係です。需要に対して供給が多ければ、おカネの物価はあがり(デフレ)、需要に対して供給が少なければ、おカネの価値は下がります(インフレ)。仮におカネが増えても、需要が増えなければ、おカネの価値は下がらないのです。もちろん、グローバリスムが発達した今日は、貿易や為替といった要因が絡んでくるため、単純ではありません。

しかし、基本的なおカネの価値決定のメカニズムは、需要と供給の関係にあります。信用というあいまいな概念で説明できるものではありません。信用のあるなしは、口先三寸で、どうとでも言えてしまうからです。

次に、通貨の価値を、財との交換の保証であると定義するなら、それは「法定通貨」であり、「強制通用力」になります。法律と国家による強制力によって交換が保証されています。ですから、強制通用力が通貨の信用である、と表現するならアリだと思います。法貨でなければ、保証は低いものになります。

例えば、市中銀行は信用創造によって、事実上、恣意的に通貨を発行しており、いわば「信用の水増し」を堂々と行なっています。しかし、それら銀行が発行する信用通貨が信用力を有するのは、それが「法定通貨」だと法律で認められているからです。

銀行と言うシステムが誕生した昔の時代では、銀行の発行する銀行券(通貨)は、法定通貨ではなく、それぞれの銀行ごとに違ったものでした。国家権力による保証はありませんので、その価値を保証するには金(ゴールド)との交換が可能である必要があり、ゆえに、銀行券は兌換紙幣である必要がありました。

といっても、銀行は、兌換に必要十分な量のゴールドを保有しているわけではないため、取り付け騒ぎが生じると、預金封鎖がおきます。そもそも、信用と言っても綱渡りなのです。

今日の銀行システムでは、法律によって強制的におカネの信用が担保されています。そのため、ゴールドによる裏付けは必要なくなりました。

しかし、法律は日本国というシステムがなければ強制力を失いますので、日本国がおカネの信用の要になります。そして、途上国に比べて日本の通貨が圧倒的に高い価値を有するのは、日本の経済力がとても大きくて生産性が高いからです。もし、カネ不足によるデフレを放置し続ければ、やがて日本経済がガタガタになってしまうでしょう。それこそが、おカネの価値を低下させる原因になるのです。

しかし、そうしたメカニズムも、「信用のあるなし」で説明することはできません。なにしろ、おカネを発行したら、信用が薄まるという理屈しかないからです。

2018年11月2日金曜日

金融緩和はニューノーマル(新常態)

時代と共に技術や社会は進化し、経済環境は変化してきました。その中で、現在の金融緩和の状態が生まれてきました。ところが、出口戦略とは、無理に昔の状態に引き戻そうとすることです。

出口戦略という逆行思想を捨てて、

ニューノーマル(新常態)を目指すべきです。

出口戦略とは何をすることなのか?簡単に言えば金融緩和と逆のことをするわけです。ですから、マネタリーベースすなわち「現金」を回収し、現金を抹消することです。現金とは普通の人がイメージしている紙幣や硬貨だけではありません。市中銀行の名義の日銀当座預金もそれに該当します。これら現金を抹消することが、いわゆる「正常化」と呼ばれます。

新聞マスコミや御用学者はもちろん、国民民主党のように、出口戦略に前向きな野党すらあります。しかし、なぜそこまでして現金を消そうとするのか?現金を消すことが、なぜ「正常化」と呼ばれて歓迎されるのか、実に不思議ですね。

ところで、日銀の発行した現金を消滅させるとどうなるか?世の中のおカネが減ると思うかもしれません。しかし、実際にはそれが即、世の中のおカネ(マネーストック)の減少に結びつくとは限りません。なぜなら、企業や家計が保有しているおカネのほとんどは、市中銀行の信用創造によって作り出された「預金」だからです。

ですから、仮に日銀の発行した現金がどんどん抹消されても、代わりに市中銀行がどんどん預金を発行すれば、世の中のおカネが減ることはないのです。

つまり、出口戦略とは何か?

日銀の発行するおカネ(現金)を減らして、

市中銀行の発行するおカネ(預金)を増やすことです。

そんなこと、うまくいくのか?

おそらく、不可能でしょう。

そもそも、日銀はどうやって現金を抹消するのでしょう。現金がどうやって発行されるかと言えば、それは、資産として「国債」を買い入れ、その代金として「現金」を発行します。ですから、この逆の操作が現金を抹消する行為になります。

といっても、日銀が国債を額面で売ったところで誰も買いません。相当な赤字覚悟で売るしかないわけで、そんなことはできません。そんなことをすれば、日銀が大損して、買い手が丸儲けしてしまいます。

しかし、日銀が保有する国債は、やがて償還期日を迎えます。この際、政府から日銀が現金を受け取りますから、この受け取った現金と国債を帳消しにすることで償還が完了します。では、政府が日銀に払う現金はどこからくるのか?国民の払った税金になります。つまり、

国民から税金で集めた現金を帳消しにして抹消する。

これが、金融正常化の正体です。

普通にそんなことをすればどうなるか?世の中のおカネが激減してしまうでしょう。しかも、税金を集めるために、さらなる増税もありえるでしょう。そうなれば、たちまち激しいデフレ不況に見舞われます。ですから、そんなことはできません。

もし現金を減らすなら、預金の増加と同時でなければなりません。すなわち、市中銀行が貸し付けの際に、新規に預金を発行する額と同じ額だけ、それにあわせて、現金を抹消しなければなりません。つまり、景気がどんどん良くなって、銀行から借金する企業や家計がどんどん増えるようになり、税収が増加すれば、現金を抹消することが可能になるでしょう。しかし、

抹消する現金の額は、およそ300兆円。

金融緩和によって日銀が発行した現金は300兆円を超えます。金融正常化とは、300兆円の現金を抹消する行為なのです。日本ではサラリーマンの賃金は低下しており、生活の苦しい人が多いですし、子供の貧困も社会問題化しています。そんな状況で、300兆円の現金を抹消するというのです。これが正常化の正体です。

だから景気が良くならないうちは出口戦略はできない、と日銀が考えるのは当然なのです。

ところが、そんなことおかまいなしに、新聞テレビは「外国は出口戦略を行なっている」「日本も乗り遅れるな」と血気盛んに主張しています。しまいには国民民主党のように、法律で強引に出口に向かわせろ、という始末です。

出口は必要はありません。

今の状態が「ニューノーマル(新常態)」なのです。

少し考えればわかりますが、300兆円以上も日銀が国債を買い入れて、ようやくこんな程度の景気回復なのです。それを強引に元に戻そうとすればどうなるか、火を見るより明らかでしょう。つまり、今日の金融緩和の状態こそが、これからのニューノーマル(新常態)であると認識すべきです。

金融緩和の副作用が騒がれています。しかし、それはマイナス金利政策です。マイナス金利政策は、日銀当座預金の一部にマイナスの金利を課す政策です。なんなら、これは止めたらよいでしょう。日銀当座預金はすべて金利ゼロにすればよいと思います。

ゼロ金利の状態を続けていると、次に金融危機とデフレ不況が生じた際に、金利対策が取れないとの批判もありますが、それは間違いでしょう。ヘリコプターマネーという政策がバッチリ残っていますので、心配ありません。

いつデフレに逆戻りするかわからない経済環境では、金融緩和はニューノーマル(新常態)だと考えるべきでしょう。

出口戦略という逆行思想を捨てて、

ニューノーマル(新常態)を目指すべきです。

出口戦略とは何をすることなのか?簡単に言えば金融緩和と逆のことをするわけです。ですから、マネタリーベースすなわち「現金」を回収し、現金を抹消することです。現金とは普通の人がイメージしている紙幣や硬貨だけではありません。市中銀行の名義の日銀当座預金もそれに該当します。これら現金を抹消することが、いわゆる「正常化」と呼ばれます。

新聞マスコミや御用学者はもちろん、国民民主党のように、出口戦略に前向きな野党すらあります。しかし、なぜそこまでして現金を消そうとするのか?現金を消すことが、なぜ「正常化」と呼ばれて歓迎されるのか、実に不思議ですね。

ところで、日銀の発行した現金を消滅させるとどうなるか?世の中のおカネが減ると思うかもしれません。しかし、実際にはそれが即、世の中のおカネ(マネーストック)の減少に結びつくとは限りません。なぜなら、企業や家計が保有しているおカネのほとんどは、市中銀行の信用創造によって作り出された「預金」だからです。

ですから、仮に日銀の発行した現金がどんどん抹消されても、代わりに市中銀行がどんどん預金を発行すれば、世の中のおカネが減ることはないのです。

つまり、出口戦略とは何か?

日銀の発行するおカネ(現金)を減らして、

市中銀行の発行するおカネ(預金)を増やすことです。

そんなこと、うまくいくのか?

おそらく、不可能でしょう。

そもそも、日銀はどうやって現金を抹消するのでしょう。現金がどうやって発行されるかと言えば、それは、資産として「国債」を買い入れ、その代金として「現金」を発行します。ですから、この逆の操作が現金を抹消する行為になります。

といっても、日銀が国債を額面で売ったところで誰も買いません。相当な赤字覚悟で売るしかないわけで、そんなことはできません。そんなことをすれば、日銀が大損して、買い手が丸儲けしてしまいます。

しかし、日銀が保有する国債は、やがて償還期日を迎えます。この際、政府から日銀が現金を受け取りますから、この受け取った現金と国債を帳消しにすることで償還が完了します。では、政府が日銀に払う現金はどこからくるのか?国民の払った税金になります。つまり、

国民から税金で集めた現金を帳消しにして抹消する。

これが、金融正常化の正体です。

普通にそんなことをすればどうなるか?世の中のおカネが激減してしまうでしょう。しかも、税金を集めるために、さらなる増税もありえるでしょう。そうなれば、たちまち激しいデフレ不況に見舞われます。ですから、そんなことはできません。

もし現金を減らすなら、預金の増加と同時でなければなりません。すなわち、市中銀行が貸し付けの際に、新規に預金を発行する額と同じ額だけ、それにあわせて、現金を抹消しなければなりません。つまり、景気がどんどん良くなって、銀行から借金する企業や家計がどんどん増えるようになり、税収が増加すれば、現金を抹消することが可能になるでしょう。しかし、

抹消する現金の額は、およそ300兆円。

金融緩和によって日銀が発行した現金は300兆円を超えます。金融正常化とは、300兆円の現金を抹消する行為なのです。日本ではサラリーマンの賃金は低下しており、生活の苦しい人が多いですし、子供の貧困も社会問題化しています。そんな状況で、300兆円の現金を抹消するというのです。これが正常化の正体です。

だから景気が良くならないうちは出口戦略はできない、と日銀が考えるのは当然なのです。

ところが、そんなことおかまいなしに、新聞テレビは「外国は出口戦略を行なっている」「日本も乗り遅れるな」と血気盛んに主張しています。しまいには国民民主党のように、法律で強引に出口に向かわせろ、という始末です。

出口は必要はありません。

今の状態が「ニューノーマル(新常態)」なのです。

少し考えればわかりますが、300兆円以上も日銀が国債を買い入れて、ようやくこんな程度の景気回復なのです。それを強引に元に戻そうとすればどうなるか、火を見るより明らかでしょう。つまり、今日の金融緩和の状態こそが、これからのニューノーマル(新常態)であると認識すべきです。

金融緩和の副作用が騒がれています。しかし、それはマイナス金利政策です。マイナス金利政策は、日銀当座預金の一部にマイナスの金利を課す政策です。なんなら、これは止めたらよいでしょう。日銀当座預金はすべて金利ゼロにすればよいと思います。

ゼロ金利の状態を続けていると、次に金融危機とデフレ不況が生じた際に、金利対策が取れないとの批判もありますが、それは間違いでしょう。ヘリコプターマネーという政策がバッチリ残っていますので、心配ありません。

いつデフレに逆戻りするかわからない経済環境では、金融緩和はニューノーマル(新常態)だと考えるべきでしょう。

2018年10月30日火曜日

おカネがジャブジャブは堀の内側だけ

おカネの世界は、二重構造になっています。つまりマネタリーベースとマネーストックです。マネタリーベースは堀の内側、マネーストックは堀の外側。そして私たちは堀の外側に住んでいます。

堀の内側は、日本銀行、政府、市中銀行の世界、マネタリーベース(現金)で決済される世界です。例えば、日銀が現金つまりマネタリーベースを発行して市中銀行に貸し出す、あるいは、市中銀行間で現金をやり取りする、あるいは、政府が国債を発行して市中銀行がそれを買い入れる、それらはすべて現金ベースで行なわれており、私たちが利用するいわゆる「銀行預金」は使われません。その堀の内側で通貨を供給しているのは日銀です。

堀の外側の世界は、家計や企業の世界です。ここはマネーストック(主に預金)で決済される世界です。労働者は賃金として銀行の預金を企業から受け取りますし、企業の間でもほとんどの取引は銀行の預金を通じて行なわれます。この銀行預金は現金と同等に扱われますが、現金とは異なるものです。現金は日本銀行の信用創造によって作られますが、銀行預金は市中銀行の信用創造によって作られているからです。その堀の外側で通貨を供給しているのは市中銀行です。

そして、堀の内側と外側は直接繋がっていません。深い堀によって隔てられているのです。そして、その堀をまたいでその両側に立って、間接的に堀の内側と外側を繋いでいるのが市中銀行です。

堀の内側と外側は直接繋がっていません。そのため、堀の内側で、いくら日銀がおカネを発行しても、堀の外側のおカネは一向に増えません。しばしば「日銀がおカネをどんどん発行して、世の中のおカネが、じゃぶじゃぶになっている」「ハイパーインフレになる」と騒いでいますが、ちっともインフレになりませんね。その理由は、堀の内側がおカネでじゃぶじゃぶになっても、私たちが生活している堀の外側のおカネは増えないからです。

おカネがジャブジャブなのは、堀の内側だけ。

堀の外側のおカネが増えるには、堀の内側と外側をまたいで立っている市中銀行がおカネを発行しなければなりません。市中銀行がおカネを発行することを信用創造と呼び、これは市中銀行が誰かにおカネを貸し出すときにのみ機能します。つまり、誰かが市中銀行から借金をしなければ、堀の外側のおカネが増えることはないのです。

だから、堀の内側がジャブジャブなのに、堀の外側に住んでいる多くの人々の財布は、干からびているのです。新聞テレビは、決してそれに触れませんが。

おカネの世界は二重構造になっています。

堀の内側は日本銀行の支配する世界(マネタリーベース)、堀の外側は市中銀行が支配する世界(マネーストック)なのです。

おカネの世界の話なら、

新発売「財政再建は通貨改革でOK!」

http://www.amazon.co.jp/dp/B07JC7VTKT

堀の内側は、日本銀行、政府、市中銀行の世界、マネタリーベース(現金)で決済される世界です。例えば、日銀が現金つまりマネタリーベースを発行して市中銀行に貸し出す、あるいは、市中銀行間で現金をやり取りする、あるいは、政府が国債を発行して市中銀行がそれを買い入れる、それらはすべて現金ベースで行なわれており、私たちが利用するいわゆる「銀行預金」は使われません。その堀の内側で通貨を供給しているのは日銀です。

堀の外側の世界は、家計や企業の世界です。ここはマネーストック(主に預金)で決済される世界です。労働者は賃金として銀行の預金を企業から受け取りますし、企業の間でもほとんどの取引は銀行の預金を通じて行なわれます。この銀行預金は現金と同等に扱われますが、現金とは異なるものです。現金は日本銀行の信用創造によって作られますが、銀行預金は市中銀行の信用創造によって作られているからです。その堀の外側で通貨を供給しているのは市中銀行です。

そして、堀の内側と外側は直接繋がっていません。深い堀によって隔てられているのです。そして、その堀をまたいでその両側に立って、間接的に堀の内側と外側を繋いでいるのが市中銀行です。

堀の内側と外側は直接繋がっていません。そのため、堀の内側で、いくら日銀がおカネを発行しても、堀の外側のおカネは一向に増えません。しばしば「日銀がおカネをどんどん発行して、世の中のおカネが、じゃぶじゃぶになっている」「ハイパーインフレになる」と騒いでいますが、ちっともインフレになりませんね。その理由は、堀の内側がおカネでじゃぶじゃぶになっても、私たちが生活している堀の外側のおカネは増えないからです。

おカネがジャブジャブなのは、堀の内側だけ。

堀の外側のおカネが増えるには、堀の内側と外側をまたいで立っている市中銀行がおカネを発行しなければなりません。市中銀行がおカネを発行することを信用創造と呼び、これは市中銀行が誰かにおカネを貸し出すときにのみ機能します。つまり、誰かが市中銀行から借金をしなければ、堀の外側のおカネが増えることはないのです。

だから、堀の内側がジャブジャブなのに、堀の外側に住んでいる多くの人々の財布は、干からびているのです。新聞テレビは、決してそれに触れませんが。

おカネの世界は二重構造になっています。

堀の内側は日本銀行の支配する世界(マネタリーベース)、堀の外側は市中銀行が支配する世界(マネーストック)なのです。

おカネの世界の話なら、

新発売「財政再建は通貨改革でOK!」

http://www.amazon.co.jp/dp/B07JC7VTKT

2018年10月26日金曜日

政府通貨発行と政府通貨制度の違い

「政府通貨の発行」と「政府通貨制度」は似ていますが違います。しかし、一般に同じような使われ方をするため、混乱が生じてしまいます。では、何が違うのでしょうか。

政府通貨とは、政府が発行する通貨のことです。今の日本で言えば「貨幣(硬貨)」、500円、100円、50円、5円、1円です。これらは日銀が発行しているわけではありません。日銀が発行する通貨は「銀行券」です。もし、政府が紙幣を発行するなら、これは「政府紙幣」になるでしょう。

政府通貨とは、基本的に、こうした貨幣、あるいは紙幣、あるいは電子通貨のようなものを指します。政府が発行する政府通貨は当然ながら「法定通貨」です。これを発行し、それを財源として政府が様々な政策を行なうことが可能です。これは「政府通貨の発行」です。

一方、今日、流通通貨(マネーストック)のほぼすべては、民間銀行の信用創造によって供給されています。これが銀行預金です。多くの人が誤解していますが、日本銀行の発行する銀行券および日銀当座預金(すなわち現金)は、家計や企業に直接流れてきません。日本銀行の発行する現金(マネタリーベース)は、あくまで信用創造の元本のような形(正確には元本ではない)で使われているにすぎません。実際には民間銀行が通貨発行を行なっています。

では、どうやって民間銀行がおカネを発行するのか?家計や企業に預金を貸し出す際に発行されます。これが信用創造です。つまり、無の状態から、銀行の帳簿上に、資産として「貸し出し債権」、負債として「預金」を同時に発生させるだけです。この預金が家計や企業に貸し出されます。

ですから、貸し出しの際に、民間銀行が保有している(誰かから預かっている)現金を貸し出すわけではありません。現金は貸し出さず、新たに発行した預金を貸します。ですから、原理的に言えば、民間銀行は無限に預金の貸出が可能です。

ただし、それを放置すると世の中がおカネだらけになって「ハイパーインフレがー」になるでしょうw。そこで、今日の銀行制度である準備預金制度においては、銀行の帳簿上の預金金額に対して、その一定割合の現金を日銀当座預金に準備金の名目で積むことが義務付けられています。この一定割合のことを「法定準備率」といいます。この準備率に応じて、銀行は、自らが保有する現金の10倍~100倍の預金を発行して、貸し出すことが可能になります。

政府通貨制度は、こうした民間銀行の信用創造を停止することがその骨格になります。ですから、民間銀行は預金を発行することができなくなります。すると、銀行は保有する現金の量の範囲内でしか貸し出すことはできなくなります。

例えば、民間銀行が100万円の現金をあずかって、これを保有しているとします。銀行が貸し出しを行なう場合、これまでは、預金として1億円を発行し、1億円を貸し出すことができました。そのため、世の中のおカネは9900万円増えるわけです。一方、信用創造を停止すると、100万円の現金しか貸し出すことはできなくなります。

これは、普通の貸し借りと同じです。100万円を保有しているAさんがBさんに100万円のおカネを貸す場合、AさんがBさんに貸せるのは100万円までです。これが普通です。ところが、銀行は100万円しか持っていないのに、1億円を貸すのです。そのため、世の中のおカネの量が銀行の恣意的な判断によって勝手に増えたり減ったりします。

政府通貨制度では、民間銀行の信用創造を停止することが核になります。そうすると、世の中のおカネが増えなくなってしまいますので、必要に応じて、政府が通貨を発行して供給することになります。銀行は預かっている現金の量の範囲でのみ、おカネを貸すことになります。したがって、世の中のおカネの量が勝手に増えたり減ったりすることはなく、政府の供給するおカネの量、税金によって回収されるおカネの量によってコントロールされます。

信用創造を停止すると、銀行の貸し出すためのおカネが足りなくなるのではないか?と思われるかも知れませんが、そんな心配はまったくありません。銀行が貸すおカネが足りないとすれば、それは世の中に供給されているおカネの量が足りないだけの話なのです。もし、必要十分なだけのおカネを政府が政府通貨として供給すれば、それらは家計や企業から銀行に預けられ、銀行の保有する現金の量が今よりも大幅に増加するからです。そうすれば、貸し出すおカネが不足する心配はありません。

以上のように、「政府通貨を発行する」とは、民間銀行の信用創造はそのまま、政府が政府通貨を発行することであり、「政府通貨制度」は、民間銀行の信用創造を停止し、政府が政府通貨を供給すること、という違いがあります。

なお、ソブリンマネーとは政府通貨制度を指しますが、単に政府通貨を指している場合もあり、非常に混乱していますので、ソブリンマネーや政府通貨の話題の際には、「民間の信用創造をどう扱うか」に注意する必要があると思います。

政府通貨とは、政府が発行する通貨のことです。今の日本で言えば「貨幣(硬貨)」、500円、100円、50円、5円、1円です。これらは日銀が発行しているわけではありません。日銀が発行する通貨は「銀行券」です。もし、政府が紙幣を発行するなら、これは「政府紙幣」になるでしょう。

政府通貨とは、基本的に、こうした貨幣、あるいは紙幣、あるいは電子通貨のようなものを指します。政府が発行する政府通貨は当然ながら「法定通貨」です。これを発行し、それを財源として政府が様々な政策を行なうことが可能です。これは「政府通貨の発行」です。

一方、今日、流通通貨(マネーストック)のほぼすべては、民間銀行の信用創造によって供給されています。これが銀行預金です。多くの人が誤解していますが、日本銀行の発行する銀行券および日銀当座預金(すなわち現金)は、家計や企業に直接流れてきません。日本銀行の発行する現金(マネタリーベース)は、あくまで信用創造の元本のような形(正確には元本ではない)で使われているにすぎません。実際には民間銀行が通貨発行を行なっています。

では、どうやって民間銀行がおカネを発行するのか?家計や企業に預金を貸し出す際に発行されます。これが信用創造です。つまり、無の状態から、銀行の帳簿上に、資産として「貸し出し債権」、負債として「預金」を同時に発生させるだけです。この預金が家計や企業に貸し出されます。

ですから、貸し出しの際に、民間銀行が保有している(誰かから預かっている)現金を貸し出すわけではありません。現金は貸し出さず、新たに発行した預金を貸します。ですから、原理的に言えば、民間銀行は無限に預金の貸出が可能です。

ただし、それを放置すると世の中がおカネだらけになって「ハイパーインフレがー」になるでしょうw。そこで、今日の銀行制度である準備預金制度においては、銀行の帳簿上の預金金額に対して、その一定割合の現金を日銀当座預金に準備金の名目で積むことが義務付けられています。この一定割合のことを「法定準備率」といいます。この準備率に応じて、銀行は、自らが保有する現金の10倍~100倍の預金を発行して、貸し出すことが可能になります。

政府通貨制度は、こうした民間銀行の信用創造を停止することがその骨格になります。ですから、民間銀行は預金を発行することができなくなります。すると、銀行は保有する現金の量の範囲内でしか貸し出すことはできなくなります。

例えば、民間銀行が100万円の現金をあずかって、これを保有しているとします。銀行が貸し出しを行なう場合、これまでは、預金として1億円を発行し、1億円を貸し出すことができました。そのため、世の中のおカネは9900万円増えるわけです。一方、信用創造を停止すると、100万円の現金しか貸し出すことはできなくなります。

これは、普通の貸し借りと同じです。100万円を保有しているAさんがBさんに100万円のおカネを貸す場合、AさんがBさんに貸せるのは100万円までです。これが普通です。ところが、銀行は100万円しか持っていないのに、1億円を貸すのです。そのため、世の中のおカネの量が銀行の恣意的な判断によって勝手に増えたり減ったりします。

政府通貨制度では、民間銀行の信用創造を停止することが核になります。そうすると、世の中のおカネが増えなくなってしまいますので、必要に応じて、政府が通貨を発行して供給することになります。銀行は預かっている現金の量の範囲でのみ、おカネを貸すことになります。したがって、世の中のおカネの量が勝手に増えたり減ったりすることはなく、政府の供給するおカネの量、税金によって回収されるおカネの量によってコントロールされます。

信用創造を停止すると、銀行の貸し出すためのおカネが足りなくなるのではないか?と思われるかも知れませんが、そんな心配はまったくありません。銀行が貸すおカネが足りないとすれば、それは世の中に供給されているおカネの量が足りないだけの話なのです。もし、必要十分なだけのおカネを政府が政府通貨として供給すれば、それらは家計や企業から銀行に預けられ、銀行の保有する現金の量が今よりも大幅に増加するからです。そうすれば、貸し出すおカネが不足する心配はありません。

以上のように、「政府通貨を発行する」とは、民間銀行の信用創造はそのまま、政府が政府通貨を発行することであり、「政府通貨制度」は、民間銀行の信用創造を停止し、政府が政府通貨を供給すること、という違いがあります。

なお、ソブリンマネーとは政府通貨制度を指しますが、単に政府通貨を指している場合もあり、非常に混乱していますので、ソブリンマネーや政府通貨の話題の際には、「民間の信用創造をどう扱うか」に注意する必要があると思います。

2018年10月15日月曜日

NHKマネーワールドは牛肉抜きの牛丼

NHKマネーワールド「借金に潰される」は期待はずれでしたね。マネーに詳しい人の大部分は恐らく不満足だと思います。なぜなら、マネーシステムについての説明がすっぽり抜け落ちているからです。

今日のマネーシステムの根幹は「信用創造による通貨供給」です。ですから、マネーについて考えるときは、まず信用創造を基礎として、考察を始めなければなりません。ところが、番組は市中銀行の信用創造を完全にすっ飛ばして、話を進めているのです。これではマネーに関する国民のリテラシーはいつまで経っても向上しません。子供だまし番組はやめましょう。

NHKはマネーシステムについて、詳しく説明した番組を作るべきでしょう。

今日のマネーシステムである準備預金制度はややこしいシステムですから、説明しても十分に理解できない人は多いかもしれません。しかし、だからといって報道しない、あるいは原型を留めないほど簡略化して説明したのでは、国民のレベルは上がりません。一般国民に「自分はまるでわかっていない」ことを自覚させることもまた、重要なのです。

また、複式簿記の考えもすっぽり抜け落ちています。バランスシートです。バランスシートもマネーシステムそして資本主義の根幹に当たります。それが抜け落ちているため、金融負債の話が出てくるくせに、金融資産の話が出てきません。つまり、金融負債と金融資産は対になって発生あるいは消滅する仕組みになっており、それをベースに考察をすすめなければ意味がないのです。負債だけ、あるいは資産だけみても意味がない。両者を同時に見なければならない、それが資本主義の常識です。

ついでに言えば、「おカネが消える」の回もあいまいでしたね。大部分の国民は「おカネ=現金=紙幣・硬貨」という認識をしています。日常の経験に基づいて判断するからです。しかし実際の現金は日銀当座預金も含まれ、日銀の信用通貨全般のことを指します。しかし、その説明がすっぽり抜けているので、キャッシュレス(紙幣・硬貨を使わない)のことを、おカネが消えると称しているのです。これでは、国民に誤解を植えつけるようなものです。

つまり、マネーワールドという番組は、マネーのもっとも重要なシステムの部分をまったくすっ飛ばしているので、この番組を見ても、マネーのことは何もわからないのです。視聴者を「わかったような気分にさせる」だけです。

まるで、牛肉抜きの牛丼を食べさせるようなものです。

NHKはマネーシステムについて、詳しく説明した番組を作るべきでしょう。

なお、マネーシステムを噛み砕いてわかりやすく、なおかつ、変に省略することなく説明した書籍(電子本)を新発売しましたので、ご購読いただければ幸いです。

「財政再建は通貨改革でOK!」

http://www.amazon.co.jp/dp/B07JC7VTKT

今日のマネーシステムの根幹は「信用創造による通貨供給」です。ですから、マネーについて考えるときは、まず信用創造を基礎として、考察を始めなければなりません。ところが、番組は市中銀行の信用創造を完全にすっ飛ばして、話を進めているのです。これではマネーに関する国民のリテラシーはいつまで経っても向上しません。子供だまし番組はやめましょう。

NHKはマネーシステムについて、詳しく説明した番組を作るべきでしょう。

今日のマネーシステムである準備預金制度はややこしいシステムですから、説明しても十分に理解できない人は多いかもしれません。しかし、だからといって報道しない、あるいは原型を留めないほど簡略化して説明したのでは、国民のレベルは上がりません。一般国民に「自分はまるでわかっていない」ことを自覚させることもまた、重要なのです。

また、複式簿記の考えもすっぽり抜け落ちています。バランスシートです。バランスシートもマネーシステムそして資本主義の根幹に当たります。それが抜け落ちているため、金融負債の話が出てくるくせに、金融資産の話が出てきません。つまり、金融負債と金融資産は対になって発生あるいは消滅する仕組みになっており、それをベースに考察をすすめなければ意味がないのです。負債だけ、あるいは資産だけみても意味がない。両者を同時に見なければならない、それが資本主義の常識です。

ついでに言えば、「おカネが消える」の回もあいまいでしたね。大部分の国民は「おカネ=現金=紙幣・硬貨」という認識をしています。日常の経験に基づいて判断するからです。しかし実際の現金は日銀当座預金も含まれ、日銀の信用通貨全般のことを指します。しかし、その説明がすっぽり抜けているので、キャッシュレス(紙幣・硬貨を使わない)のことを、おカネが消えると称しているのです。これでは、国民に誤解を植えつけるようなものです。

つまり、マネーワールドという番組は、マネーのもっとも重要なシステムの部分をまったくすっ飛ばしているので、この番組を見ても、マネーのことは何もわからないのです。視聴者を「わかったような気分にさせる」だけです。

まるで、牛肉抜きの牛丼を食べさせるようなものです。

NHKはマネーシステムについて、詳しく説明した番組を作るべきでしょう。

なお、マネーシステムを噛み砕いてわかりやすく、なおかつ、変に省略することなく説明した書籍(電子本)を新発売しましたので、ご購読いただければ幸いです。

「財政再建は通貨改革でOK!」

http://www.amazon.co.jp/dp/B07JC7VTKT

2018年9月28日金曜日

デフレはなぜ悪いのか

デフレ(デフレーション)が良いと考えている人が今でも居るかも知れません。では、デフレがなぜ悪いのか、デフレのままだと将来どうなるかを考えてみましょう。

<デフレそのものが悪いというより、デフレを引き起こしている経済環境が悪い>

デフレ(物価の下落)そのものは私たちの生活にとって悪いことではありません。物価が下がって得をしている人も大勢居ます。ではなぜデフレが悪いのか?実際には物価の下落そのものというより、デフレを引き起こすような経済環境(デフレ不況)に問題があります。

デフレを引きこすような経済環境とは?それは供給に対して需要が不足している状態です。この状態になると、市場では商品が売れ残り、企業の値下げ競争が始まりますので、物価は下落し、デフレになります。この状態がまずいわけです。デフレとは商品が売れ残る状況ですから、企業は財の生産を縮小します。そのため、社会全体としての富の産出量が減少しますから、社会は貧しい方向に向かいます。これはGDPは縮小を意味します。そもそも供給力が十分にあるのであれば、生産を縮小する必要はないはずです。より多くの財を生産して人々に分配すれば、社会は豊かになるのですから。

ところが、需要が足りないために生産が縮小されてしまいます。なぜ需要が足りないか理由は単純明快であり、それは消費者に購買力が不足しているからです。つまり「買いたくてもカネが無い」わけです。評論家の中には「おカネが無いのではなく、人々に欲がないからだ」などと主張する人がいますが、大きな間違いです。もし欲が無いほど満足な社会ならば、低所得層や貧困などあり得ないからです。彼らは欲が無いから低所得層や貧困なのではありません。カネが無いのです。

どれほど人々に欲求があったとしても、おカネがなければそれは需要に結びつきません。おカネに裏付けられた需要を「有効需要」といいます。デフレとは供給に対して有効需要が不足した状況です。これがデフレの正体であって、単に物価が下がることではありません。この状況が悪いわけです。様々な問題を引き起こす元凶となるからです。

<賃金が減り続け、貧困と格差が増加し続ける>

デフレ不況になると商品が売れ残るため、企業の値下げ競争が始まります。商品を値下するために人件費がカットされることになり、労働者(=消費者)の賃金が下落してしまいます。賃金が下落するため、消費者の購買欲が一層低下し、ますます商品が売れ残るようになります。すると企業の値下げ競争がますます激化する。こうした悪循環はいわゆる「デフレスパイラル」と呼ばれます。

また、賃金が下がるだけではありません。商品の価格を下げるためにリストラ(解雇)が始まります。景気の良い時であれば、解雇された人は容易に再就職できますが、不況下では長期間に渡って失業を余儀なくされるケースも多いでしょう。そうした人々は貧困化しますから、貧困や格差が増えることになります。また、デフレが長期化すると、コストダウンがリストラ程度では済まされず、多くの企業が日本の工場を閉鎖して従業員をすべて解雇し、生産拠点を中国のような途上国に移してしまうことが起きます。産業の空洞化です。

<ブラック企業が跋扈する>

デフレ不況になると失業者が巷に溢れます。現代の社会では(一部の資産家を除いて)働かなければ1円の所得も得られない仕組みになっています。つまり失業=死ぬしかありません。そのため、失業した人は生きるために、どんな苛酷な労働環境の仕事であっても、就職せざるを得ない極めて弱い立場におかれます。もし好景気であればこんなこと起きません。酷い労働環境の仕事であれば、社員がどんどん辞めてしまうからです。こうして低賃金・長時間労働によって社員を酷使することでコストを抑え、低価格の商品やサービスを提供するブラック企業が台頭してきます。

こうしたブラック企業は、従業員を犠牲にすることで強い価格競争力を獲得しています。そのため、従業員を厚遇するホワイト企業はコスト競争でブラック企業に駆逐されることになり、結果として社会全体にブラック企業が蔓延することになります。ブラック企業が雇用を生み出しているというおかしな主張がありますが、実際にはブラックな雇用が増えて、そのぶんホワイトな雇用が減るだけです。

<経済力がどんどん衰退して貧しくなる>

デフレ不況ではモノが売れません。売れない環境では企業の投資は減ってしまいます。利益が減るため投資余力がなくなりますし、投資しても回収の見込みが立たないからです。生産設備への投資はもちろん、研究開発、商品開発も十分に行なわれなくなります。すると、社会の供給力が伸びなくなってきます。これは経済成長率が低下することを意味し、国民の生活水準が伸びなくなることを意味します。また、長期的に投資が行われなければ、潜在成長率も低下します。生産設備が老朽化し、技術やノウハウの蓄積もされなくなるからです。そして輸出競争力が損なわれ、輸出が減退して輸入超過となり、やがてギリシャ化しても不思議はありません。社会は貧困化へ向かいます。

少子高齢化の日本では、ますます投資が必要とされています。なぜなら、技術を開発し、生産設備を増強することによって、生産性を高める必要があるからです。そうしなければ、労働力不足によって供給力が減ってしまうからです。逆に言えば、少子高齢化になっても投資が行われない状況(デフレ不況)にあることは、将来的に大変危険であると言えます。供給力が不足してインフレを引き起こす原因になるからです。このインフレは供給力の低下によって生じるため、悪性のインフレになる可能性が高いのです。このインフレはデフレより遥かに厄介な事態を招くでしょう。

<デフレの時代に再分配する事の難しさ>

貧富の格差問題を、デフレ不況ではなく、所得の再分配の機能不全によるものだと考える人もいるでしょう。しかし考えてみると、デフレの環境で再分配するのは、なかなか難しいものです。なぜなら、デフレになると税収が落ち込むため、再分配するためには、まず「増税しなければならない」からです。いくら「格差是正のため」と美辞麗句を言われても、税金が増えることを喜ぶ人はいません。つまり、デフレ不況のままでは再分配はやりにくいのです。

一方、デフレから脱却して景気が回復すると、市場を循環する通貨の量が増大します。すると、現在の税制によれば、税率がそのままでも税収は増えます。つまり、景気回復すれば増税することなく、税収が増えるのです。この税収が再分配の原資となります。これにより増税することなく社会保障を充実することができます。また、そもそも好景気になると失業が減って所得が向上するため、社会保障に必要とされる経費も少なくなります。

<デフレの被害はまだら模様に現れるので軽視されがち>

デフレを理解する事の難しさは「被害がまだら模様に現れる」ことにあります。たとえば、インフレは国民全員が痛みを感じます。買い物に行って、商品の値段が値上がりしていれば全員が痛みを感じます。しかし、デフレは国民全てが痛みを感じるのではありません。それどころか、商品が安くなるという「うれしい感覚」さえあるという始末です。

インフレはすべての国民に同時に影響しますが、デフレは国民のごく一部の人にだけ、集中的に影響します。デフレの悪影響は、賃下げされる人、リストラされる人、派遣労働者やパート社員といった、社会的弱者に襲い掛かります。それ以外の大部分の人たちにとっては痛くも痒くもない、むしろデフレは快適なのです。

デフレによる犠牲者は「椅子取りゲーム」の敗者のように、一人、また一人とじわじわ増えます。椅子にすわっているうちは、その事に気が付きません。椅子が無くなった瞬間、どん底に落とされる事になります。これは主に会社の倒産、リストラなどによる失職のためです。不況で、職場そのものがジワジワとなくなるのです。デフレ不況ですから、椅子の数は増えません。椅子は奪い合いになるだけで、全員が座ることはできません。

このように、デフレの犠牲者は一部の人にだけに、徐々に現れる。だからこそ、国民全体の危機感としては現れにくいと言えます。そして国民全体に被害が及んで大騒ぎになった時には、すでに手遅れになっている危険性がある。それが、デフレの盲点なのです。

<デフレの解決はインフレより簡単である>

デフレの解決はそれほど難しくありません。供給力に比べて有効需要が不足した状態にあるのですから、消費者(家計)におカネを給付するだけで良いのです。おカネが不足している人は大勢います。おカネが無いから買いたいものを我慢している人もたくさんいます。そうした国民におカネを給付するだけです。財源はおカネを発行するだけで確保できますので、何も難しいことはありません。手続きだけで可能です。

一方、もしインフレなのであれば、これは解決が少し面倒です。インフレは有効需要に対して供給力が追いつかない状況です。供給力を増やすには、生産設備の増強や生産性の向上が必要になります。これはおカネを発行するのとは違って格段にハードルが高い作業になりますし、時間も必要です。もし短期間にインフレを収束させたいのであれば、有効需要を減らす必要がありますので、増税が行なわれるでしょう。ただしこれは給付金とは逆に、国民の反発を招くことになるでしょう。

生産設備や生産性がまだ不足していた時代、たとえば高度成長期の場合は、インフレになりやすい環境にありました。この時代はインフレ対策がとても重要であり、デフレなど起こるとは考えられもしなかったでしょう。しかしテクノロジーが進化して生産設備の蓄積も進んだ21世紀の今日にあっては、インフレではなくデフレが生じるようになりました。これは供給力が大きくなった結果であり、おカネを国民に配って、有効需要を増加するだけで、この供給力を十分に活用することが可能であり、それが国民を豊かにする方法なのです。

本編サイトに同時掲載

<デフレそのものが悪いというより、デフレを引き起こしている経済環境が悪い>

デフレ(物価の下落)そのものは私たちの生活にとって悪いことではありません。物価が下がって得をしている人も大勢居ます。ではなぜデフレが悪いのか?実際には物価の下落そのものというより、デフレを引き起こすような経済環境(デフレ不況)に問題があります。

デフレを引きこすような経済環境とは?それは供給に対して需要が不足している状態です。この状態になると、市場では商品が売れ残り、企業の値下げ競争が始まりますので、物価は下落し、デフレになります。この状態がまずいわけです。デフレとは商品が売れ残る状況ですから、企業は財の生産を縮小します。そのため、社会全体としての富の産出量が減少しますから、社会は貧しい方向に向かいます。これはGDPは縮小を意味します。そもそも供給力が十分にあるのであれば、生産を縮小する必要はないはずです。より多くの財を生産して人々に分配すれば、社会は豊かになるのですから。

ところが、需要が足りないために生産が縮小されてしまいます。なぜ需要が足りないか理由は単純明快であり、それは消費者に購買力が不足しているからです。つまり「買いたくてもカネが無い」わけです。評論家の中には「おカネが無いのではなく、人々に欲がないからだ」などと主張する人がいますが、大きな間違いです。もし欲が無いほど満足な社会ならば、低所得層や貧困などあり得ないからです。彼らは欲が無いから低所得層や貧困なのではありません。カネが無いのです。

どれほど人々に欲求があったとしても、おカネがなければそれは需要に結びつきません。おカネに裏付けられた需要を「有効需要」といいます。デフレとは供給に対して有効需要が不足した状況です。これがデフレの正体であって、単に物価が下がることではありません。この状況が悪いわけです。様々な問題を引き起こす元凶となるからです。

<賃金が減り続け、貧困と格差が増加し続ける>

デフレ不況になると商品が売れ残るため、企業の値下げ競争が始まります。商品を値下するために人件費がカットされることになり、労働者(=消費者)の賃金が下落してしまいます。賃金が下落するため、消費者の購買欲が一層低下し、ますます商品が売れ残るようになります。すると企業の値下げ競争がますます激化する。こうした悪循環はいわゆる「デフレスパイラル」と呼ばれます。

また、賃金が下がるだけではありません。商品の価格を下げるためにリストラ(解雇)が始まります。景気の良い時であれば、解雇された人は容易に再就職できますが、不況下では長期間に渡って失業を余儀なくされるケースも多いでしょう。そうした人々は貧困化しますから、貧困や格差が増えることになります。また、デフレが長期化すると、コストダウンがリストラ程度では済まされず、多くの企業が日本の工場を閉鎖して従業員をすべて解雇し、生産拠点を中国のような途上国に移してしまうことが起きます。産業の空洞化です。

<ブラック企業が跋扈する>

デフレ不況になると失業者が巷に溢れます。現代の社会では(一部の資産家を除いて)働かなければ1円の所得も得られない仕組みになっています。つまり失業=死ぬしかありません。そのため、失業した人は生きるために、どんな苛酷な労働環境の仕事であっても、就職せざるを得ない極めて弱い立場におかれます。もし好景気であればこんなこと起きません。酷い労働環境の仕事であれば、社員がどんどん辞めてしまうからです。こうして低賃金・長時間労働によって社員を酷使することでコストを抑え、低価格の商品やサービスを提供するブラック企業が台頭してきます。

こうしたブラック企業は、従業員を犠牲にすることで強い価格競争力を獲得しています。そのため、従業員を厚遇するホワイト企業はコスト競争でブラック企業に駆逐されることになり、結果として社会全体にブラック企業が蔓延することになります。ブラック企業が雇用を生み出しているというおかしな主張がありますが、実際にはブラックな雇用が増えて、そのぶんホワイトな雇用が減るだけです。

<経済力がどんどん衰退して貧しくなる>

デフレ不況ではモノが売れません。売れない環境では企業の投資は減ってしまいます。利益が減るため投資余力がなくなりますし、投資しても回収の見込みが立たないからです。生産設備への投資はもちろん、研究開発、商品開発も十分に行なわれなくなります。すると、社会の供給力が伸びなくなってきます。これは経済成長率が低下することを意味し、国民の生活水準が伸びなくなることを意味します。また、長期的に投資が行われなければ、潜在成長率も低下します。生産設備が老朽化し、技術やノウハウの蓄積もされなくなるからです。そして輸出競争力が損なわれ、輸出が減退して輸入超過となり、やがてギリシャ化しても不思議はありません。社会は貧困化へ向かいます。

少子高齢化の日本では、ますます投資が必要とされています。なぜなら、技術を開発し、生産設備を増強することによって、生産性を高める必要があるからです。そうしなければ、労働力不足によって供給力が減ってしまうからです。逆に言えば、少子高齢化になっても投資が行われない状況(デフレ不況)にあることは、将来的に大変危険であると言えます。供給力が不足してインフレを引き起こす原因になるからです。このインフレは供給力の低下によって生じるため、悪性のインフレになる可能性が高いのです。このインフレはデフレより遥かに厄介な事態を招くでしょう。

<デフレの時代に再分配する事の難しさ>

貧富の格差問題を、デフレ不況ではなく、所得の再分配の機能不全によるものだと考える人もいるでしょう。しかし考えてみると、デフレの環境で再分配するのは、なかなか難しいものです。なぜなら、デフレになると税収が落ち込むため、再分配するためには、まず「増税しなければならない」からです。いくら「格差是正のため」と美辞麗句を言われても、税金が増えることを喜ぶ人はいません。つまり、デフレ不況のままでは再分配はやりにくいのです。

一方、デフレから脱却して景気が回復すると、市場を循環する通貨の量が増大します。すると、現在の税制によれば、税率がそのままでも税収は増えます。つまり、景気回復すれば増税することなく、税収が増えるのです。この税収が再分配の原資となります。これにより増税することなく社会保障を充実することができます。また、そもそも好景気になると失業が減って所得が向上するため、社会保障に必要とされる経費も少なくなります。

<デフレの被害はまだら模様に現れるので軽視されがち>

デフレを理解する事の難しさは「被害がまだら模様に現れる」ことにあります。たとえば、インフレは国民全員が痛みを感じます。買い物に行って、商品の値段が値上がりしていれば全員が痛みを感じます。しかし、デフレは国民全てが痛みを感じるのではありません。それどころか、商品が安くなるという「うれしい感覚」さえあるという始末です。

インフレはすべての国民に同時に影響しますが、デフレは国民のごく一部の人にだけ、集中的に影響します。デフレの悪影響は、賃下げされる人、リストラされる人、派遣労働者やパート社員といった、社会的弱者に襲い掛かります。それ以外の大部分の人たちにとっては痛くも痒くもない、むしろデフレは快適なのです。

デフレによる犠牲者は「椅子取りゲーム」の敗者のように、一人、また一人とじわじわ増えます。椅子にすわっているうちは、その事に気が付きません。椅子が無くなった瞬間、どん底に落とされる事になります。これは主に会社の倒産、リストラなどによる失職のためです。不況で、職場そのものがジワジワとなくなるのです。デフレ不況ですから、椅子の数は増えません。椅子は奪い合いになるだけで、全員が座ることはできません。

このように、デフレの犠牲者は一部の人にだけに、徐々に現れる。だからこそ、国民全体の危機感としては現れにくいと言えます。そして国民全体に被害が及んで大騒ぎになった時には、すでに手遅れになっている危険性がある。それが、デフレの盲点なのです。

<デフレの解決はインフレより簡単である>

デフレの解決はそれほど難しくありません。供給力に比べて有効需要が不足した状態にあるのですから、消費者(家計)におカネを給付するだけで良いのです。おカネが不足している人は大勢います。おカネが無いから買いたいものを我慢している人もたくさんいます。そうした国民におカネを給付するだけです。財源はおカネを発行するだけで確保できますので、何も難しいことはありません。手続きだけで可能です。

一方、もしインフレなのであれば、これは解決が少し面倒です。インフレは有効需要に対して供給力が追いつかない状況です。供給力を増やすには、生産設備の増強や生産性の向上が必要になります。これはおカネを発行するのとは違って格段にハードルが高い作業になりますし、時間も必要です。もし短期間にインフレを収束させたいのであれば、有効需要を減らす必要がありますので、増税が行なわれるでしょう。ただしこれは給付金とは逆に、国民の反発を招くことになるでしょう。

生産設備や生産性がまだ不足していた時代、たとえば高度成長期の場合は、インフレになりやすい環境にありました。この時代はインフレ対策がとても重要であり、デフレなど起こるとは考えられもしなかったでしょう。しかしテクノロジーが進化して生産設備の蓄積も進んだ21世紀の今日にあっては、インフレではなくデフレが生じるようになりました。これは供給力が大きくなった結果であり、おカネを国民に配って、有効需要を増加するだけで、この供給力を十分に活用することが可能であり、それが国民を豊かにする方法なのです。

本編サイトに同時掲載

2018年5月20日日曜日

どこから賃金が湧いてくるのか?

世界で日本だけ賃金が減っている。その理由は企業がカネを貯めこんでいるからと言うが、それだけでは説明できません。そもそも世の中のおカネを増やさずに、どこから賃金が湧いて来るのでしょうか?

ネットで拾った図によれば、世界の国は賃金が伸びているのに、日本だけ賃金が伸びていないという。

これは名目賃金ですから、実質賃金であればデフレである日本と、これほどまでの差はないでしょう。しかし人間は感情で動く動物なので、実質よりも名目(手にする賃金)が増えるか、増えないかが消費者心理に大きく影響するわけです。

一部の人は「賃金が伸びないのは、企業がカネを貯めこんでいるからだ」と主張します。では、カネを含めて日本の金融資産全体はどうなっているのでしょうか。

日銀資金循環統計を用いて、純資産(資産-負債)の推移をざっくりみると、家計の資産だけがどんどん増え続けています。なぜこうなっているかと言えば、企業の資産が増える一方、企業の負債もそれ以上に増えているからです。つまり企業が一方的に貯めこんでいるとは言い切れないわけです。むしろ家計が一方的に貯めこんでいます。

ところで、世界のマネーサプライの推移はどうでしょうか。

これは通商白書に掲載されたデータを再加工したものですが、「日本だけがおカネを増やしていない」ことが明白です。おカネも増やさないのに、賃金が増えるはずがありません。

そもそも、どこから賃金の元になるカネが湧いて来るのか。働けばおカネが自動的に増えるわけではありません。どんなに働いても、おカネを増やさなければ賃金は決して上がらないのです。

日本だけ賃金が伸びない理由は「日本だけカネを増やさないから」です。企業を悪者にして叩いても、賃金は1円も増えません。おカネを発行して増やし、それを国民に配れば良いだけです(ヘリコプターマネー)。そうすれば給付金で国民所得が増えるだけでなく、名目賃金も間違いなく上昇し、デフレなどウソのように解消すると思います。

ネットで拾った図によれば、世界の国は賃金が伸びているのに、日本だけ賃金が伸びていないという。

一部の人は「賃金が伸びないのは、企業がカネを貯めこんでいるからだ」と主張します。では、カネを含めて日本の金融資産全体はどうなっているのでしょうか。

日銀資金循環統計を用いて、純資産(資産-負債)の推移をざっくりみると、家計の資産だけがどんどん増え続けています。なぜこうなっているかと言えば、企業の資産が増える一方、企業の負債もそれ以上に増えているからです。つまり企業が一方的に貯めこんでいるとは言い切れないわけです。むしろ家計が一方的に貯めこんでいます。

ところで、世界のマネーサプライの推移はどうでしょうか。

これは通商白書に掲載されたデータを再加工したものですが、「日本だけがおカネを増やしていない」ことが明白です。おカネも増やさないのに、賃金が増えるはずがありません。

そもそも、どこから賃金の元になるカネが湧いて来るのか。働けばおカネが自動的に増えるわけではありません。どんなに働いても、おカネを増やさなければ賃金は決して上がらないのです。

日本だけ賃金が伸びない理由は「日本だけカネを増やさないから」です。企業を悪者にして叩いても、賃金は1円も増えません。おカネを発行して増やし、それを国民に配れば良いだけです(ヘリコプターマネー)。そうすれば給付金で国民所得が増えるだけでなく、名目賃金も間違いなく上昇し、デフレなどウソのように解消すると思います。

2018年3月20日火曜日

インフレ率2%にこだわらない?

与野党や識者を問わず「インフレ率目標2%達成にこだわるべきでない」と発言する人がいます。しかし、彼らはわずか2%のインフレ率すら達成できないことに疑問を持たないのでしょうか?インフレ率達成の方法は他にもあるのですから。

毎年80兆円にも達する日銀の大規模な量的緩和によってもインフレ率2%は達成されていません。そのためインフレ率2%の達成は、なにかしら「大変難しい目標」であると考えている人が多いかも知れません。そして「難しいなら目標を下げるべき」と思うかも知れません。しかし量的緩和だけにこだわっているから難しいのであって、インフレ率を達成する方法は他にもあるのです。

例えば財政出動として、全国民に毎月1万円の給付金を配れば(年間12万円)、消費が増えて景気が良くなり、物価が上昇するであろう事は小学生高学年程度の頭があれば容易に理解できるはずです。給付金政策だけでなく、公共工事や技術開発への投資など、財政出動の方法はいくらでもあるでしょう。

もし私が日銀総裁だったら、毎年80兆円ものおカネを発行して市中の国債など買わず、その2割程度の15兆円を発行して、政府から新規発行の国債を買い取って、政府から全国民に毎月1万円の給付金を支給してもらいます。その方が発行する現金の量も少なくて済むではないですか。しかも銀行への副作用があるとされるマイナス金利政策なんかする必要はありません。

おカネを国民に配れば、

物価目標2%など簡単に達成するでしょう。

すなわち、与野党や識者、マスコミを問わず、そんな程度のことすら提案しないのです。そして2%の物価目標が、まるで難易度の高い目標であるかのように言い、「2%は高すぎる、2%にこだわる必要は無い」と言うのです。こういう茶番を見ていると、あまりのバカバカしさに脱力し、腰が抜けてしまうほどです。

目の前にある政策(給付金)を、まるで存在しないかのようにスルーする。もはや何かの陰謀なのでしょうかw?

そして彼らは、仮に国民への給付金政策(ヘリマネ)の存在を認めたとしても、「そんなことをすればインフレになる」と言って非難する。そりゃ消費が増えて景気が良くなるからインフレになるでしょうw。彼らはインフレになるからダメと言って給付金政策を否定しながら、その一方で「なんでインフレ率が2%にならないのか、消費が弱いのは賃金が上がらないからだ」などと言い、物価目標は高すぎるというのです。

もっと驚くべきことに、そうした政治家やマスコミの茶番劇を見ている一般国民が、その話に、うんうんと頷いているらしいのです。何も見えていないのでしょうか。そうかと思えばマクロ経済なんかほったらかして、国会で悪者追及に興じる始末。

何とかしてくださいよ、ホントに。

毎年80兆円にも達する日銀の大規模な量的緩和によってもインフレ率2%は達成されていません。そのためインフレ率2%の達成は、なにかしら「大変難しい目標」であると考えている人が多いかも知れません。そして「難しいなら目標を下げるべき」と思うかも知れません。しかし量的緩和だけにこだわっているから難しいのであって、インフレ率を達成する方法は他にもあるのです。

例えば財政出動として、全国民に毎月1万円の給付金を配れば(年間12万円)、消費が増えて景気が良くなり、物価が上昇するであろう事は小学生高学年程度の頭があれば容易に理解できるはずです。給付金政策だけでなく、公共工事や技術開発への投資など、財政出動の方法はいくらでもあるでしょう。

もし私が日銀総裁だったら、毎年80兆円ものおカネを発行して市中の国債など買わず、その2割程度の15兆円を発行して、政府から新規発行の国債を買い取って、政府から全国民に毎月1万円の給付金を支給してもらいます。その方が発行する現金の量も少なくて済むではないですか。しかも銀行への副作用があるとされるマイナス金利政策なんかする必要はありません。

おカネを国民に配れば、

物価目標2%など簡単に達成するでしょう。

すなわち、与野党や識者、マスコミを問わず、そんな程度のことすら提案しないのです。そして2%の物価目標が、まるで難易度の高い目標であるかのように言い、「2%は高すぎる、2%にこだわる必要は無い」と言うのです。こういう茶番を見ていると、あまりのバカバカしさに脱力し、腰が抜けてしまうほどです。

目の前にある政策(給付金)を、まるで存在しないかのようにスルーする。もはや何かの陰謀なのでしょうかw?

そして彼らは、仮に国民への給付金政策(ヘリマネ)の存在を認めたとしても、「そんなことをすればインフレになる」と言って非難する。そりゃ消費が増えて景気が良くなるからインフレになるでしょうw。彼らはインフレになるからダメと言って給付金政策を否定しながら、その一方で「なんでインフレ率が2%にならないのか、消費が弱いのは賃金が上がらないからだ」などと言い、物価目標は高すぎるというのです。

もっと驚くべきことに、そうした政治家やマスコミの茶番劇を見ている一般国民が、その話に、うんうんと頷いているらしいのです。何も見えていないのでしょうか。そうかと思えばマクロ経済なんかほったらかして、国会で悪者追及に興じる始末。

何とかしてくださいよ、ホントに。

2018年3月5日月曜日

金融正常化って意味わかってるの?

新聞テレビは「金融正常化(出口戦略)」なんてしたり顔で書いてますが、何がどんな理由で「正常化」なのか説明しません。意味も明確にせず「正常化」というお題目を唱えるだけです。

新聞テレビでは「金融正常化」と言うものの、何をどんな理由で正常化するのかきちんと説明した記事を見たことがないですね。日銀の資産が大きすぎると書いてあっても、そもそも日銀の資産が大きいと何が問題なのか不明です。これでは多くの人は今の金融の何がどんな理由で「非正常」なのかわからないでしょう。

なので、説明しようと思います。日銀の資産つまり保有国債が多いこと自体には何の問題もありません。なぜなら、それは日銀の供給している現金の量がそのぶんだけ増えているに過ぎないからです。何しろ政府の借金によって世の中に現金が供給されるのが現代金融の基本的な仕組み(管理通貨制度)なのですから、日銀の資産は通貨発行残高(マネタリーベース)を意味しているに過ぎません。

問題はその先です。増えた現金(マネタリーベース)によって、市中銀行からの貸し出し(マネーストック)がどんどん増え続けるリスクがあるのです。とはいえ、もとより、デフレを脱却するために現金の量を増やし、貸し出しを促進しようとして日銀が「量的緩和」を行ってきたのですから、貸し出し(マネーストック)が増加しなければ困るわけです。

ただし、貸し出しが増えすぎると、これまた困る。需要が増大し、モノが売れすぎて景気が過熱することでインフレになってしまいます。また資産バブルがどんどん膨張してしまいます。これは次なるバブル崩壊のリスクを拡大します。ちょうど良い具合に貸し出しが調整されれば良いわけですが、そんなもの人類の過去の歴史で成功したためしがありませんw。

話が逸れましたが、現金(マネタリーベース)が多いと、貸し出し(マネーストック)が増えすぎる恐れがあるというのが問題なのです。場合によっては貸し出しの増加を止められなくなり、インフレが止まらなくなります。なぜか?市中銀行が信用創造によって保有現金(マネタリーベース)の何倍ものおカネ(マネーストック)を貸し出すからです。これがバブル経済の根本的な原因となります。

つまり、これが「非正常」と呼ばれる原因なのです。

しかし新聞テレビからそんな話は一言も出てこないでしょう。

「正常化のお題目を連呼する」

では貸し出し(マネーストック)が暴走することを抑える方法は無いのか?その一つが増やしすぎた現金(マネタリーベース)を減らすことです。これを新聞テレビでは「出口戦略」と呼び、「金融正常化」と呼ぶのです。これを実行するのは結構至難の業です。しかし、それしか方法が無いわけではありません。

もう一つの方法は、市中銀行が現金(マネタリーベース)を「何倍にも膨らませて」貸し出す行為(信用創造)を抑制することです。そもそも、現金を、いわば勝手にふやして貸し出すこと、そのものが正常とは思われません。そんなことをすれば、世の中のおカネの量をコントロールできなくなるのは当たり前です。つまり、これ(信用創造)を正常化するのが、もう一つの方法です。

そしてその方法こそが「100%マネー制度」であり、マネタリーベース量=マネーストック量にすることで、現在の金利政策とは比べ物にならないくらい正確に世の中のおカネの量(マネーストック)をコントロールすることができる制度でもあるのです。

ところが、新聞テレビには後者の方法論はまったく出てきません。多くの場合、最初の方法論すらきちんと説明しないのですから、一般国民は知る由も無いのです。

そして、言葉遊びのように「出口戦略」「金融正常化」というイメージ用語だけが新聞テレビに飛び交っているわけです。こんな世の中で、経済が良くなって、人口が増えるなんて夢のまた夢ですね。

新聞テレビでは「金融正常化」と言うものの、何をどんな理由で正常化するのかきちんと説明した記事を見たことがないですね。日銀の資産が大きすぎると書いてあっても、そもそも日銀の資産が大きいと何が問題なのか不明です。これでは多くの人は今の金融の何がどんな理由で「非正常」なのかわからないでしょう。

なので、説明しようと思います。日銀の資産つまり保有国債が多いこと自体には何の問題もありません。なぜなら、それは日銀の供給している現金の量がそのぶんだけ増えているに過ぎないからです。何しろ政府の借金によって世の中に現金が供給されるのが現代金融の基本的な仕組み(管理通貨制度)なのですから、日銀の資産は通貨発行残高(マネタリーベース)を意味しているに過ぎません。

問題はその先です。増えた現金(マネタリーベース)によって、市中銀行からの貸し出し(マネーストック)がどんどん増え続けるリスクがあるのです。とはいえ、もとより、デフレを脱却するために現金の量を増やし、貸し出しを促進しようとして日銀が「量的緩和」を行ってきたのですから、貸し出し(マネーストック)が増加しなければ困るわけです。

ただし、貸し出しが増えすぎると、これまた困る。需要が増大し、モノが売れすぎて景気が過熱することでインフレになってしまいます。また資産バブルがどんどん膨張してしまいます。これは次なるバブル崩壊のリスクを拡大します。ちょうど良い具合に貸し出しが調整されれば良いわけですが、そんなもの人類の過去の歴史で成功したためしがありませんw。

話が逸れましたが、現金(マネタリーベース)が多いと、貸し出し(マネーストック)が増えすぎる恐れがあるというのが問題なのです。場合によっては貸し出しの増加を止められなくなり、インフレが止まらなくなります。なぜか?市中銀行が信用創造によって保有現金(マネタリーベース)の何倍ものおカネ(マネーストック)を貸し出すからです。これがバブル経済の根本的な原因となります。

つまり、これが「非正常」と呼ばれる原因なのです。

しかし新聞テレビからそんな話は一言も出てこないでしょう。

「正常化のお題目を連呼する」

では貸し出し(マネーストック)が暴走することを抑える方法は無いのか?その一つが増やしすぎた現金(マネタリーベース)を減らすことです。これを新聞テレビでは「出口戦略」と呼び、「金融正常化」と呼ぶのです。これを実行するのは結構至難の業です。しかし、それしか方法が無いわけではありません。

もう一つの方法は、市中銀行が現金(マネタリーベース)を「何倍にも膨らませて」貸し出す行為(信用創造)を抑制することです。そもそも、現金を、いわば勝手にふやして貸し出すこと、そのものが正常とは思われません。そんなことをすれば、世の中のおカネの量をコントロールできなくなるのは当たり前です。つまり、これ(信用創造)を正常化するのが、もう一つの方法です。

そしてその方法こそが「100%マネー制度」であり、マネタリーベース量=マネーストック量にすることで、現在の金利政策とは比べ物にならないくらい正確に世の中のおカネの量(マネーストック)をコントロールすることができる制度でもあるのです。

ところが、新聞テレビには後者の方法論はまったく出てきません。多くの場合、最初の方法論すらきちんと説明しないのですから、一般国民は知る由も無いのです。

そして、言葉遊びのように「出口戦略」「金融正常化」というイメージ用語だけが新聞テレビに飛び交っているわけです。こんな世の中で、経済が良くなって、人口が増えるなんて夢のまた夢ですね。

2018年1月24日水曜日

そもそも管理通貨制度は財政ファイナンスですが

「財政ファイナンスは不正行為」という仰天の暴論を発見しました。そもそも管理通貨制度において、日銀は「財政ファイナンスしなければ通貨を発行できない」のです。

執筆のために、日銀が国債を買い取る行為、つまり量的緩和に対する反対意見、副作用として何が巷で騒がれているかをネットで検索していたら、少々古い記事ですが、Yahooに、ぶっ飛びの記事がありました。

これは地獄への道。日銀の追加緩和ではっきりしたアベノミクスの「金融詐欺」

この記事は「全身突っ込みどころ満載の記事」ですが、こういうウソや抽象的なイメージ言葉を羅列するマスコミの記事は例を挙げればキリがありません。ところで、その中に、極めつけの一文があるので引用しますと、

”政府が借金を中央銀行に引き受けてもらう「財政ファイナンス」と、・・・・をやるというのは、どちらも明らかな「不正行為」である。”

政府が借金を中央銀行に引き受けてもらうのが財政ファイナンスだと定義し、これを不正行為だと主張する。しかし、もしそうなら、日銀が通貨(マネタリーベース)を発行すること自体が不正行為になってしまいます。なぜなら日銀は国債を保有することで通貨を発行するからです。

国債を保有するとは「政府の借金を引き受ける」ことに他なりません。個人が国債を保有すれば、それは政府の借金をその個人が引き受けていることです。もしそれを別の誰かに転売すれば、新たに国債を保有する人が借金を引き受けていることになります。

現在の通貨制度の基本的な仕組みのひとつが「管理通貨制度」です。これは金本位制度に代わって金(きん)との兌換を約束しなくとも通貨を発行できるようにした仕組みです。この場合、日銀は金の代わりに国債を買い入れることで通貨を発行します。つまり「政府の借金を引き受ける」ことで通貨を発行しているわけです。

ゆえに、もし「日銀が政府の借金を引き受けること」が明らかな不正行為であるならば、日銀が通貨を発行することは明らかな不正行為であり、管理通貨制度そのものが明らかな不正行為であると主張することになります。バカバカしい論ですね。

もし日銀の国債買い入れに反対だとしても、「不正行為だ」と騒ぎ立てるのではなく、これこれの副作用があるから反対である、と主張するべきでしょう(例えば通貨を発行すしぎるとこうなる等)。「正・不正」という表現はレッテル貼りそのものだからです。

そもそも、この世に最初から「正・不正」などありません。「正・不正」は後から決められるものです。何が「正・不正」を決めるかと言えば、その行為が導き出す結果であり、そうした議論なしに、ただ不正だ・不正だと連呼するのは偏向誘導です。

しかもこの論者は「不正だから悪いことが起きる」という主旨の発言をしているが、そういう因果関係に必然性はありません。むしろ正しくといわれることをしても、悪いことが起きることはある。不正だから悪いことが起きる、正しいなら良いことが起きる、そんな単純な話ではありません。

そうではなく、「悪いことが起きるから不正」なのであって、悪いことが起きなければ、そもそも不正であるとの仮定に誤りがある可能性もあるのです。

この記事のように「レッテルを貼って、そのレッテルを根拠に攻撃する」手の論法はマスコミに氾濫しています(例えばポピュリズムというレッテルを貼って、そのレッテルを根拠に攻撃する等)。多くの読者がこれに騙されるため、未だに後を絶ちません。ますます私達大衆はメディアリテラシーを高める必要があると思います。

執筆のために、日銀が国債を買い取る行為、つまり量的緩和に対する反対意見、副作用として何が巷で騒がれているかをネットで検索していたら、少々古い記事ですが、Yahooに、ぶっ飛びの記事がありました。

これは地獄への道。日銀の追加緩和ではっきりしたアベノミクスの「金融詐欺」

この記事は「全身突っ込みどころ満載の記事」ですが、こういうウソや抽象的なイメージ言葉を羅列するマスコミの記事は例を挙げればキリがありません。ところで、その中に、極めつけの一文があるので引用しますと、

”政府が借金を中央銀行に引き受けてもらう「財政ファイナンス」と、・・・・をやるというのは、どちらも明らかな「不正行為」である。”

政府が借金を中央銀行に引き受けてもらうのが財政ファイナンスだと定義し、これを不正行為だと主張する。しかし、もしそうなら、日銀が通貨(マネタリーベース)を発行すること自体が不正行為になってしまいます。なぜなら日銀は国債を保有することで通貨を発行するからです。

国債を保有するとは「政府の借金を引き受ける」ことに他なりません。個人が国債を保有すれば、それは政府の借金をその個人が引き受けていることです。もしそれを別の誰かに転売すれば、新たに国債を保有する人が借金を引き受けていることになります。

現在の通貨制度の基本的な仕組みのひとつが「管理通貨制度」です。これは金本位制度に代わって金(きん)との兌換を約束しなくとも通貨を発行できるようにした仕組みです。この場合、日銀は金の代わりに国債を買い入れることで通貨を発行します。つまり「政府の借金を引き受ける」ことで通貨を発行しているわけです。

ゆえに、もし「日銀が政府の借金を引き受けること」が明らかな不正行為であるならば、日銀が通貨を発行することは明らかな不正行為であり、管理通貨制度そのものが明らかな不正行為であると主張することになります。バカバカしい論ですね。

もし日銀の国債買い入れに反対だとしても、「不正行為だ」と騒ぎ立てるのではなく、これこれの副作用があるから反対である、と主張するべきでしょう(例えば通貨を発行すしぎるとこうなる等)。「正・不正」という表現はレッテル貼りそのものだからです。

そもそも、この世に最初から「正・不正」などありません。「正・不正」は後から決められるものです。何が「正・不正」を決めるかと言えば、その行為が導き出す結果であり、そうした議論なしに、ただ不正だ・不正だと連呼するのは偏向誘導です。

しかもこの論者は「不正だから悪いことが起きる」という主旨の発言をしているが、そういう因果関係に必然性はありません。むしろ正しくといわれることをしても、悪いことが起きることはある。不正だから悪いことが起きる、正しいなら良いことが起きる、そんな単純な話ではありません。

そうではなく、「悪いことが起きるから不正」なのであって、悪いことが起きなければ、そもそも不正であるとの仮定に誤りがある可能性もあるのです。

この記事のように「レッテルを貼って、そのレッテルを根拠に攻撃する」手の論法はマスコミに氾濫しています(例えばポピュリズムというレッテルを貼って、そのレッテルを根拠に攻撃する等)。多くの読者がこれに騙されるため、未だに後を絶ちません。ますます私達大衆はメディアリテラシーを高める必要があると思います。

2017年11月2日木曜日

出口戦略とは何か

新聞テレビは出口戦略や金融正常化と報道するものの、具体的に何をするのか伝えません。なので国民の大部分は、単に言葉のイメージだけで「新聞テレビが言うのだから、いいことなんだろう」としか理解していないでしょう。

中途半端に知識のある人は、世の中のおカネを減らすことだと思っています。新聞テレビの一部の報道でもそう言ってますから。しかし金融システムの基本を理解していないため、まるでトンチンカンな理解です。これでは何も知らないほうがマシです。

出口戦略とは、銀行の保有するマネタリーベース(現金)を減らすことです。いわば銀行の金庫の中のカネを減らすことであり、金庫の外つまり世の中のおカネを減らすことではありません。銀行が世の中に貸し出すおカネの「元本」を減らすだけです。

マネタリーベースを減らしたところで、それだけでは世の中のおカネ(マネーストック)は1円も減りません。銀行の中のカネが減るだけです。マネタリーベースを減らそうが、増やそうが、それだけでは世の中のおカネは1円も増減しないのです。

実際に世の中のおカネが増減するのは、銀行の貸し出すおカネが増えるか、減るかによって決まります。ですから、銀行の貸し出しをコントロールすることが、金融政策の基本なのです。出口戦略と称する方法も、銀行の貸し出しをコントロールする一つの手段に過ぎません。

新聞テレビは「世の中に出しすぎたおカネをそのままにしておくとバブルになる」といいますが、これは本質的な間違いです。正確には「銀行に与えすぎたおカネ(マネタリーベース)をそのままにしておくと、これから銀行の貸し出しがどんどん増えてバブルになる」のです。これから銀行が貸し出しを増やすことでバブルになる恐れがあるのです。

つまり、銀行の貸し出しを制限することが、出口戦略の本質的な意味なのです。

貸し出しを抑制するには、大きくは二つの方法があり、一つは貸し出しの元本であるマネタリーベースを銀行から回収すること、もう一つは銀行が元本を信用創造で膨らませて貸し出す際の倍率を制限することです。

新聞テレビが盛んに報道するのはマネタリーベースの回収のことです。いわゆる日銀の量的緩和政策を終わらせて、銀行から回収するのです。その一方で、貸し出し倍率を制限する政策すなわち預金準備率の引き上げについては、マスコミから完全にスルーされています。不思議です。

マスコミがスルーするからには、やはり裏があるのでしょう。とにかく日銀に国債を買わせたくない人たちがいるのかも知れませんね。

中途半端に知識のある人は、世の中のおカネを減らすことだと思っています。新聞テレビの一部の報道でもそう言ってますから。しかし金融システムの基本を理解していないため、まるでトンチンカンな理解です。これでは何も知らないほうがマシです。

出口戦略とは、銀行の保有するマネタリーベース(現金)を減らすことです。いわば銀行の金庫の中のカネを減らすことであり、金庫の外つまり世の中のおカネを減らすことではありません。銀行が世の中に貸し出すおカネの「元本」を減らすだけです。

マネタリーベースを減らしたところで、それだけでは世の中のおカネ(マネーストック)は1円も減りません。銀行の中のカネが減るだけです。マネタリーベースを減らそうが、増やそうが、それだけでは世の中のおカネは1円も増減しないのです。

実際に世の中のおカネが増減するのは、銀行の貸し出すおカネが増えるか、減るかによって決まります。ですから、銀行の貸し出しをコントロールすることが、金融政策の基本なのです。出口戦略と称する方法も、銀行の貸し出しをコントロールする一つの手段に過ぎません。

新聞テレビは「世の中に出しすぎたおカネをそのままにしておくとバブルになる」といいますが、これは本質的な間違いです。正確には「銀行に与えすぎたおカネ(マネタリーベース)をそのままにしておくと、これから銀行の貸し出しがどんどん増えてバブルになる」のです。これから銀行が貸し出しを増やすことでバブルになる恐れがあるのです。

つまり、銀行の貸し出しを制限することが、出口戦略の本質的な意味なのです。

貸し出しを抑制するには、大きくは二つの方法があり、一つは貸し出しの元本であるマネタリーベースを銀行から回収すること、もう一つは銀行が元本を信用創造で膨らませて貸し出す際の倍率を制限することです。

新聞テレビが盛んに報道するのはマネタリーベースの回収のことです。いわゆる日銀の量的緩和政策を終わらせて、銀行から回収するのです。その一方で、貸し出し倍率を制限する政策すなわち預金準備率の引き上げについては、マスコミから完全にスルーされています。不思議です。

マスコミがスルーするからには、やはり裏があるのでしょう。とにかく日銀に国債を買わせたくない人たちがいるのかも知れませんね。

2017年10月19日木曜日

MBとMSの説明なき新聞記事は役立たず

新聞テレビの経済記事にはマネタリーベースとマネーストックの話が出てきません。両者をごちゃまぜにして単に「おカネ」と言っているだけです。金融制度の根幹システムをスルーする新聞記事は読むに値しません。

ご存知のように、マネタリーベースとマネーストックは両方ともおカネではあるものの、根本的に役割が違います。これをごちゃまぜにして単に「おカネ」と表現するのは限りなくウソに近い行為です。

マネタリーベース(現金・日銀当座預金)は日銀が市中銀行に供給するおカネのことであり、これは日銀と市中銀行の間でしか(政府も含まれるが)関係のないおカネです。国民や企業には直接関係ない。言うなれば、これは「堀の内側(金融部門)」にあるのです。だから、いくら日銀が金融緩和でおカネを発行しても、それはマネタリーベースであるがゆえに、国民や企業のおカネが増えるわけではありません。世の中のおカネは増えず、いわゆる銀行の金庫に「ブタ積み」になるのです。

一方、マネーストックは国民や企業の保有しているおカネであり、これが日常的な取引に利用されたり貯蓄されたりしています。これが世の中のおカネです。ですから国民生活にとって直接に重要なのはこのマネーストックというおカネなのです。そのおカネは市中銀行が信用創造によって預金を発生し、その預金を家計や企業に貸し出すことで発行されます。言うなれば、これは「堀の外側(非金融部門)」のおカネなのです。

そして「堀の内側」と「堀の外側」では、それぞれに別のおカネ(マネタリーベースとマネーストック)が循環していて、直接に関わることはありません。そしてその堀の両側に立って、マネタリーベースとマネーストックに関係性を持たせているのが市中銀行なのです。「堀の内側と外側」これが今日の金融制度の基本システムです。

ところが、新聞テレビの経済記事では、決してマネタリーベースとマネーストックという言葉は出てきません。単に両方とも「おカネ」と言っています。そのため、多くの一般国民はまったく違う両者のおカネを同じものだと考えているでしょう。これでは金融政策の正しい理解は不可能です。

こんな新聞テレビが、やれ「出口戦略」だの「財政再建」だのと書くのですから、呆れるを通り越して怒りを禁じえません。マネタリーベースとマネーストックもきちんと説明しないでおいて、正しい理解などできるはずもないからです。おかげで、何も知らない国民は、出口戦略は増えすぎたおカネを減らすこと、財政再建は借金を返すこと、としか理解できないのです。

マネタリーベースとマネーストックは、経済の最低限の知識です。

最低限の知識も書かない新聞記事は読むだけ時間の無駄です。

ご存知のように、マネタリーベースとマネーストックは両方ともおカネではあるものの、根本的に役割が違います。これをごちゃまぜにして単に「おカネ」と表現するのは限りなくウソに近い行為です。

マネタリーベース(現金・日銀当座預金)は日銀が市中銀行に供給するおカネのことであり、これは日銀と市中銀行の間でしか(政府も含まれるが)関係のないおカネです。国民や企業には直接関係ない。言うなれば、これは「堀の内側(金融部門)」にあるのです。だから、いくら日銀が金融緩和でおカネを発行しても、それはマネタリーベースであるがゆえに、国民や企業のおカネが増えるわけではありません。世の中のおカネは増えず、いわゆる銀行の金庫に「ブタ積み」になるのです。

一方、マネーストックは国民や企業の保有しているおカネであり、これが日常的な取引に利用されたり貯蓄されたりしています。これが世の中のおカネです。ですから国民生活にとって直接に重要なのはこのマネーストックというおカネなのです。そのおカネは市中銀行が信用創造によって預金を発生し、その預金を家計や企業に貸し出すことで発行されます。言うなれば、これは「堀の外側(非金融部門)」のおカネなのです。

そして「堀の内側」と「堀の外側」では、それぞれに別のおカネ(マネタリーベースとマネーストック)が循環していて、直接に関わることはありません。そしてその堀の両側に立って、マネタリーベースとマネーストックに関係性を持たせているのが市中銀行なのです。「堀の内側と外側」これが今日の金融制度の基本システムです。

ところが、新聞テレビの経済記事では、決してマネタリーベースとマネーストックという言葉は出てきません。単に両方とも「おカネ」と言っています。そのため、多くの一般国民はまったく違う両者のおカネを同じものだと考えているでしょう。これでは金融政策の正しい理解は不可能です。

こんな新聞テレビが、やれ「出口戦略」だの「財政再建」だのと書くのですから、呆れるを通り越して怒りを禁じえません。マネタリーベースとマネーストックもきちんと説明しないでおいて、正しい理解などできるはずもないからです。おかげで、何も知らない国民は、出口戦略は増えすぎたおカネを減らすこと、財政再建は借金を返すこと、としか理解できないのです。

マネタリーベースとマネーストックは、経済の最低限の知識です。

最低限の知識も書かない新聞記事は読むだけ時間の無駄です。

2017年9月22日金曜日

新聞の「金融正常化」フェイク報道

米国FRBが資産縮小を打ち出したことを受け、新聞には「金融正常化」の報道がされていました。しかしその内容は実にいい加減なものであり、正しい情報を伝えていません。

正しい情報とは、金融におけるマネタリーベースとマネーストックのことです。いつものことですが、新聞テレビはマネタリーベースとマネーストックを正しく伝えたことがありません。両方をごちゃまぜにしているため、ほとんど意味のない情報になっているのです。

紙面には「増えすぎた世の中のおカネをそのままにすると、急激なインフレになる恐れがあるので、世の中のおカネを減らす判断をした」のような、不正確なことを漫然と書いています。ところがFRBは世の中のおカネ(マネーストック)を減らす気などまったくありません。減らすのはマネタリーベースなのです。

もし本当に世の中のおカネ(マネーストック)を減らすとどうなるか?たちどころに米国はデフレになり、金利が急上昇して、景気が見る間に落ちてゆくでしょう。あの日銀ですらマネーストックを減らそうなどと考えないでしょうし、実際、世の中のおカネは常に増え続けています。増加するペースが大きいか、小さいかの違いだけなのです。

こんなフェイク報道を新聞テレビはいつまで続けるのか、いい加減にきちんと報道すべきです。マネタリーベースとマネーストックは金融制度の基本中の基本であり、難しいから書かない、なんて話では済まされないのです。難しい話をやさしく国民に理解させるのが、新聞マスコミの仕事なのです。職務怠慢です。

FRBは資産を縮小することで、金融部門(市中銀行)に供給しているマネタリーベースを減らします。マネタリーベースを減らすと、金融部門が預金を信用創造で作って企業や家計に貸し出す際の金利が上昇し、貸し出しが減少することで世の中のおカネ(マネーストック)を減らす効果があります。しかし実際には世の中のおカネが減ることはまずありません。そんなことをすれば、先ほども申し上げたようにデフレ不況に逆戻りしてしまうのはFRBも理解しています。

ではなぜ、FRBが資産を縮小してマネタリーベースを減らすのか?それは、マネタリーベースを減らしても、景気回復で貸し出しが増え続けるだろうと予測するからです。つまりマネタリーベースを減らしても、金融部門の貸し出しが増えれば世の中のおカネ(マネーストック)は増えると踏んでいるからです。

つまり、世の中のおカネを減らすつもりなどゼロなのです。

ところが新聞テレビはマネタリーベースとマネーストックの区別もできない知的レベルらしく、FRBが資産を縮小すると聞くと「世の中のおカネを減らす」などと、まるでトンチンカンな記事を書くのです。呆れてしまいます。

正しい情報とは、金融におけるマネタリーベースとマネーストックのことです。いつものことですが、新聞テレビはマネタリーベースとマネーストックを正しく伝えたことがありません。両方をごちゃまぜにしているため、ほとんど意味のない情報になっているのです。

紙面には「増えすぎた世の中のおカネをそのままにすると、急激なインフレになる恐れがあるので、世の中のおカネを減らす判断をした」のような、不正確なことを漫然と書いています。ところがFRBは世の中のおカネ(マネーストック)を減らす気などまったくありません。減らすのはマネタリーベースなのです。

もし本当に世の中のおカネ(マネーストック)を減らすとどうなるか?たちどころに米国はデフレになり、金利が急上昇して、景気が見る間に落ちてゆくでしょう。あの日銀ですらマネーストックを減らそうなどと考えないでしょうし、実際、世の中のおカネは常に増え続けています。増加するペースが大きいか、小さいかの違いだけなのです。

こんなフェイク報道を新聞テレビはいつまで続けるのか、いい加減にきちんと報道すべきです。マネタリーベースとマネーストックは金融制度の基本中の基本であり、難しいから書かない、なんて話では済まされないのです。難しい話をやさしく国民に理解させるのが、新聞マスコミの仕事なのです。職務怠慢です。

FRBは資産を縮小することで、金融部門(市中銀行)に供給しているマネタリーベースを減らします。マネタリーベースを減らすと、金融部門が預金を信用創造で作って企業や家計に貸し出す際の金利が上昇し、貸し出しが減少することで世の中のおカネ(マネーストック)を減らす効果があります。しかし実際には世の中のおカネが減ることはまずありません。そんなことをすれば、先ほども申し上げたようにデフレ不況に逆戻りしてしまうのはFRBも理解しています。

ではなぜ、FRBが資産を縮小してマネタリーベースを減らすのか?それは、マネタリーベースを減らしても、景気回復で貸し出しが増え続けるだろうと予測するからです。つまりマネタリーベースを減らしても、金融部門の貸し出しが増えれば世の中のおカネ(マネーストック)は増えると踏んでいるからです。

つまり、世の中のおカネを減らすつもりなどゼロなのです。

ところが新聞テレビはマネタリーベースとマネーストックの区別もできない知的レベルらしく、FRBが資産を縮小すると聞くと「世の中のおカネを減らす」などと、まるでトンチンカンな記事を書くのです。呆れてしまいます。

2017年9月13日水曜日

グラフで見る、カネを刷らない日本経済

日本の経済がダメになったのはおカネを刷らないからです。それはおカネの伸びと経済指標(経済成長率・雇用者報酬・税収・物価)の推移をグラフ化して並べてみれば誰でも簡単に分かる事実です。

(じいちゃん)

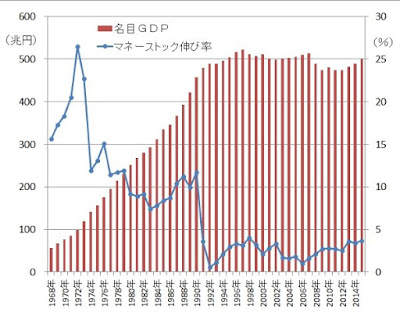

「今日は、カネを増やさない日本の経済がどうなったか?を、グラフで見てみようと思う。日本は「カネを刷らない国の経済がどうなるか」の実例を世界に示しておるのじゃよ。多くの人は日本はカネが唸るほどあると思っているじゃろうが、実際のところおカネの増え方は日本が経済成長を続けてきた時代に比べると半分にも満たない状況じゃ。世の中のおカネの伸びはマネーストック(M2:現金預金)の伸び率でわかる。マネーストックの伸び率が低いと経済成長できなくなる。まずマネーストックの伸び率と名目GDPの推移をグラフで見てみよう。

①カネを刷らずにGDP頭打ち

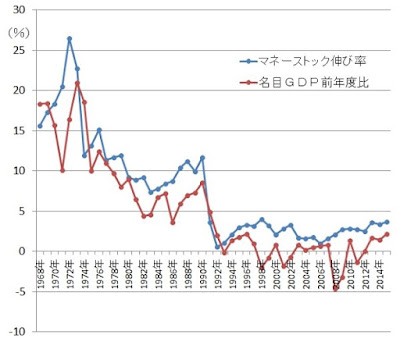

1990年まではおカネの伸びがおおよそ10%くらいあり、その間はGDPがぐんぐん成長しておる。ところが1990年を境におカネの伸びは急激にほぼゼロにまで激減し、その後は3%程度の伸びに留まっている。すると1990年以降GDPの伸びは減速し、ほとんど成長しなくなってしまったのがわかる。これをマネーストックの伸び率と名目経済成長率のグラフで見てみよう。

②カネを刷らずに経済成長低迷

」

(ねこ)

「おカネの伸び率と経済成長率の変化がピタッと一致しているにゃ。おカネの伸び率と名目経済成長率には強い相関関係があるのにゃ。」

(じいちゃん)

「そういうことじゃ。これはたまたまそうなった(擬似相関)のではない。おカネが経済活動の媒介をしているのじゃから、世の中のおカネが増えなければ経済成長できないのはある意味で当然の成り行きとも言える。

経済成長しないとどうなるかというと、労働者の給料がちっとも増えなくなる。世の中のおカネが増えなければ、働いても働いても給料が増えないのじゃよ。マネーストックの伸び率と雇用者報酬(全国の労働者のお給料の合計)をグラフで見てみよう。

③カネを刷らずに労働者の賃金低下

マネーストックの伸びが激減した1990年以後、雇用者報酬は伸びなくなり、逆に減り始めた。働けど働けど我が暮らし楽にならざり、というわけじゃ。おまけにカネを増やさないから税収も増えない。次にマネーストックの伸び率と税収、政府支出をグラフで見てみよう。

④カネを刷らずに税収減少・財政悪化

カネの伸びが減った1990年を境に税収の伸びはピタッと止まった。とはいえ社会保障などに必要な政府の支出は減るはずがないので、歳入と歳出の差はどんどん開き続ける結果になったんじゃ。これが「ワニの口が開く」というヤツじゃよ。じゃがワニの口が開き始めたのは、世の中のカネが増えなくなったからだとわかる。」

(ねこ)

「とんでもないにゃ。世の中のおカネが増えないから労働者の給料は減る、その一方で世の中のおカネが増えないから税収も増えずに財政赤字になるにゃ。そして財政赤字だからといって、財務省が減ってゆく労働者の給料からさらにおカネを毟り取ろうとしているにゃ。そんなことしないで世の中のおカネを増やせばいいのにゃ。」

(じいちゃん)

「その通りじゃな。ところが財務省とその取り巻きである新聞テレビ、御用学者、自民党の税制調査会の議員連中は世の中のおカネを増やすよりも、税率を引き上げてちっとも増えない労働者・庶民の所得からさらにカネを奪おうという発想しかない。そんなことでデフレを脱却できるなんて考えるのはお笑いじゃよ。おカネを増やさないと物価は上昇しない。それをマネーストックの伸びとインフレ率のグラフで見てみよう。

⑤カネを刷らずにデフレから脱却できない

1973年と1979年に物価が跳ね上がっているが、これはオイルショックによるものでおカネの量とはあまり関係がない。これを見ても1990年以降はインフレ率がゼロあるいはマイナスという状況が長く続くようになっておる。カネを増やさいからインフレ率が高くなるはずがない。」

(ねこ)

「馬鹿みたいなのにゃ。おカネを増やさないから経済がおかしくなっているのはグラフを見れば誰でもわかるのに、おカネの話になると新聞テレビも御用学者も、見ざる、聞かざる、言わざるになってしまう。なんでおカネを増やさないのかにゃ。」

(じいちゃん)

「そう思うのが普通じゃが、中には「カネが増えないのは景気が悪いのが原因であって、日銀は悪くない」なんて主張する人もいるじゃろう。だが日銀はおカネを発行できる立場なのだから、おカネが増えないのはまさに日銀に責任がある。とはいえ通貨制度に欠陥があることも事実じゃ。

このサイトでは何度も説明しておるが世の中のすべてのおカネは借金から作られている、つまり「誰かが借金しなければ世の中のおカネは1円も増えない」という通貨制度になっておる。そのため日銀がおカネを発行したところで、誰かが借金しなければ世の中のおカネは1円も増えない(いわゆるブタ積み)。そこで世の中のおカネを増やすために今までは政府が借金する(国債を発行して市中銀行が国債を買う)ことで世の中のおカネを増やしてきた。ところがその結果として国債の発行残高が1000兆円を超えるようになって、財務省が大騒ぎしているわけじゃよ。」

(ねこ)

「アホみたいだにゃ。誰かが借金しないと世の中のおカネが増えない通貨制度がおかしいにゃ。」

(じいちゃん)

「左様、じゃからこそ通貨制度改革が必要だとわかるはずじゃ。誰も借金しなくても世の中のおカネをふやすことができる通貨制度に変えなければならんのじゃ。それが政府通貨制度なんじゃよ。詳しくは本編サイトの他の記事を読んでくれるとありがたいのう。」

本編サイト

(じいちゃん)

「今日は、カネを増やさない日本の経済がどうなったか?を、グラフで見てみようと思う。日本は「カネを刷らない国の経済がどうなるか」の実例を世界に示しておるのじゃよ。多くの人は日本はカネが唸るほどあると思っているじゃろうが、実際のところおカネの増え方は日本が経済成長を続けてきた時代に比べると半分にも満たない状況じゃ。世の中のおカネの伸びはマネーストック(M2:現金預金)の伸び率でわかる。マネーストックの伸び率が低いと経済成長できなくなる。まずマネーストックの伸び率と名目GDPの推移をグラフで見てみよう。

①カネを刷らずにGDP頭打ち

1990年まではおカネの伸びがおおよそ10%くらいあり、その間はGDPがぐんぐん成長しておる。ところが1990年を境におカネの伸びは急激にほぼゼロにまで激減し、その後は3%程度の伸びに留まっている。すると1990年以降GDPの伸びは減速し、ほとんど成長しなくなってしまったのがわかる。これをマネーストックの伸び率と名目経済成長率のグラフで見てみよう。

②カネを刷らずに経済成長低迷

」

(ねこ)

「おカネの伸び率と経済成長率の変化がピタッと一致しているにゃ。おカネの伸び率と名目経済成長率には強い相関関係があるのにゃ。」

(じいちゃん)

「そういうことじゃ。これはたまたまそうなった(擬似相関)のではない。おカネが経済活動の媒介をしているのじゃから、世の中のおカネが増えなければ経済成長できないのはある意味で当然の成り行きとも言える。

経済成長しないとどうなるかというと、労働者の給料がちっとも増えなくなる。世の中のおカネが増えなければ、働いても働いても給料が増えないのじゃよ。マネーストックの伸び率と雇用者報酬(全国の労働者のお給料の合計)をグラフで見てみよう。

③カネを刷らずに労働者の賃金低下

マネーストックの伸びが激減した1990年以後、雇用者報酬は伸びなくなり、逆に減り始めた。働けど働けど我が暮らし楽にならざり、というわけじゃ。おまけにカネを増やさないから税収も増えない。次にマネーストックの伸び率と税収、政府支出をグラフで見てみよう。

④カネを刷らずに税収減少・財政悪化

カネの伸びが減った1990年を境に税収の伸びはピタッと止まった。とはいえ社会保障などに必要な政府の支出は減るはずがないので、歳入と歳出の差はどんどん開き続ける結果になったんじゃ。これが「ワニの口が開く」というヤツじゃよ。じゃがワニの口が開き始めたのは、世の中のカネが増えなくなったからだとわかる。」

(ねこ)

「とんでもないにゃ。世の中のおカネが増えないから労働者の給料は減る、その一方で世の中のおカネが増えないから税収も増えずに財政赤字になるにゃ。そして財政赤字だからといって、財務省が減ってゆく労働者の給料からさらにおカネを毟り取ろうとしているにゃ。そんなことしないで世の中のおカネを増やせばいいのにゃ。」

(じいちゃん)

「その通りじゃな。ところが財務省とその取り巻きである新聞テレビ、御用学者、自民党の税制調査会の議員連中は世の中のおカネを増やすよりも、税率を引き上げてちっとも増えない労働者・庶民の所得からさらにカネを奪おうという発想しかない。そんなことでデフレを脱却できるなんて考えるのはお笑いじゃよ。おカネを増やさないと物価は上昇しない。それをマネーストックの伸びとインフレ率のグラフで見てみよう。

⑤カネを刷らずにデフレから脱却できない

1973年と1979年に物価が跳ね上がっているが、これはオイルショックによるものでおカネの量とはあまり関係がない。これを見ても1990年以降はインフレ率がゼロあるいはマイナスという状況が長く続くようになっておる。カネを増やさいからインフレ率が高くなるはずがない。」

(ねこ)

「馬鹿みたいなのにゃ。おカネを増やさないから経済がおかしくなっているのはグラフを見れば誰でもわかるのに、おカネの話になると新聞テレビも御用学者も、見ざる、聞かざる、言わざるになってしまう。なんでおカネを増やさないのかにゃ。」

(じいちゃん)

「そう思うのが普通じゃが、中には「カネが増えないのは景気が悪いのが原因であって、日銀は悪くない」なんて主張する人もいるじゃろう。だが日銀はおカネを発行できる立場なのだから、おカネが増えないのはまさに日銀に責任がある。とはいえ通貨制度に欠陥があることも事実じゃ。

このサイトでは何度も説明しておるが世の中のすべてのおカネは借金から作られている、つまり「誰かが借金しなければ世の中のおカネは1円も増えない」という通貨制度になっておる。そのため日銀がおカネを発行したところで、誰かが借金しなければ世の中のおカネは1円も増えない(いわゆるブタ積み)。そこで世の中のおカネを増やすために今までは政府が借金する(国債を発行して市中銀行が国債を買う)ことで世の中のおカネを増やしてきた。ところがその結果として国債の発行残高が1000兆円を超えるようになって、財務省が大騒ぎしているわけじゃよ。」

(ねこ)

「アホみたいだにゃ。誰かが借金しないと世の中のおカネが増えない通貨制度がおかしいにゃ。」

(じいちゃん)

「左様、じゃからこそ通貨制度改革が必要だとわかるはずじゃ。誰も借金しなくても世の中のおカネをふやすことができる通貨制度に変えなければならんのじゃ。それが政府通貨制度なんじゃよ。詳しくは本編サイトの他の記事を読んでくれるとありがたいのう。」

本編サイト

登録:

投稿 (Atom)